Le paradoxe EPR (Einstein -Podolsky-Rosen) est désormais bien connu. On le nomme également et plus expressivement phénomène d’intrication. Constaté expérimentalement par le brillant expérimentateur Alain Aspect dont les manipulations ont confirmé les inégalités de Bell montrant ainsi la justesse des déductions d’Einstein, Podolsky et Rosen, le paradoxe connaît aujourd’hui des applications dans le domaine de la cryptographie où il permet d’assurer la confidentialité des messages militaires ou des instructions bancaires.

Dans les années 70, me semble-t-il, le phénomène s’étudiait sous un tout autre angle. Des expérimentations auraient alors été conduites – je n’en ai depuis plus jamais entendu parler et ne saurait apprécier l’objectivité de leurs protocoles – sur la réaction d’embryon de poules (des œufs fécondés) aux souffrances infligées à la mère. Les résultats semblaient montrer une relation entre les douleurs de la mère et les réactions de l’œuf embryon.

Ainsi, entre Vietnam et Flower power, l’intrication nourrissait des recherches sur la relation mère enfant, relation incomparable, unique, à l’origine probablement de toutes les relations sociales. A partir des années 80, ces mêmes recherches s’intéressent à la sécurisation des échanges financiers, militaires ou policiers. On mesure la chemin parcouru.

Mais laissons là ces considérations factuelles pour poser une question, ardue et spécialisée, et en même temps banale et simple, dans le sens où elle intéresse l’aperception directe du monde, la sensation et l’intuition.

Les particules intriquées ont d’abord été considérées comme des exceptions, des monstres physiques. Il n’est plus sûr aujourd’hui qu’elles ne constituent pas une partie importante des particules de l’univers. Les particules intriquées, très simples à produire avec un jeu de miroir semi-diffusant, se comportent comme des dyades, c’est à dire comme reflets distincts mais symétriques. D’un reflet sur un miroir, on ne peut supprimer ni l’objet, ni le reflet. Ainsi se comportent les particules intriquées.

Avec un peu de courage, elles nous conduisent à une géométrie vertigineuse de l’univers. Vertigineuse mais probablement, au moins, accessible en partie.

Mais voilà ma question : comment s’articulent le recyclage baryonique – le recyclage des particules assurant le transport d’information dans l’univers, et donc l’exercice des quatre interactions fondamentales – et le paradoxe EPR ?

Rapprochées, les théorie de l’intrication EPR et celle du recyclage baryonique, nous contraignent à admettre que le reflet « intriqué » transporte instantanément à l’autre bout de l’univers une chaîne de causalité allochtone (une chaîne d’interactions aussi « vieilles » que l’univers mais générée « ailleurs »).

Cette chaîne d’interactions venue « d’ailleurs » vient s’insérer, depuis le monde observé (soumis à nos expérimentations) au sein de la chaîne des événements affectant la dyade distante.

Ces deux symétries (dyades) ont, sous l’hypothèse du recyclage baryonique, connu des destins (chaines causales) divergents. Le paradoxe EPR, expérimentalement démontré, nous conduit à l’obligation d’insérer des chaines causales allochtones au sein de chaines causales autochtones, et vice versa.

Cette insertion doit nécessairement se réaliser sans que soit jamais violée la consécutivité, la cause déterminant la conséquence, sans que jamais soit violée la flèche du temps – ce qu’autorise la métrique de Minkowski – ou le second principe de la thermodynamique. Autrement dit, d’un bout à l’autre, alors même que s’y intriquent des consécutivités « locales » et « lointaines », l’univers demeurera localement cohérent à l’observateur, cause et conséquence entrant pour lui toujours dans un rapport de nécessité .

Ainsi si l’on délimite une quelconque portion d’espace-temps contenant au moins une singularité gaussienne, et que l’on dilate, ou contracte infiniment cet espace, je conjecture que l’on obtiendra une distribution de Cauchy. Un tel espace où se conjuguent à la fois paradoxe EPR, recyclage baryonique et transformation des distributions gaussiennes en distributions cauchiennes est d’une puissance métaphysique telle qu’elle remettra en question l’assiette même de nos cultures, pour leur plus grand bien, c’est à dire aujourd’hui pour leur survie.

Quelle est la taille de l’univers ? Pour aborder ce point existent de solides points d’appui (Russel, Gödel, Hofstatder, Planck…): quel étalon peut-on trouver pour mesurer l’univers ? Par définition, aucun étalon ne peut être pris en dehors de l’univers. L’étalon donc partage intrinsèquement les mêmes propriétés que l’objet qu’il mesure. Un tel étalon, miroir de ce qu’il mesure, ne peut donc nous apporter aucune information sur la chose mesurée. Il n’y a pas deux objets : un étalon métreur et un univers métré. De sorte que la question de la taille/durée de l’univers ne peut recevoir qu’une réponse tautologique, c’est à dire évidente et infra-discursive.

L’univers n’a d’extension/durée que rapporté à lui-même. Leur valeur est nécessairement l’unité. Dans un tel espace/durée, la paradoxe EPR cesse d’être un paradoxe. Il devient une évidence, construisant probablement, malgré notre aveuglement, l’essentiel de la durée de nos jours, remplis d’instant à déborder, quand nous n’avons l’œil que sur les lignes de fuite, demain, la mort, le lointain, le cosmos.

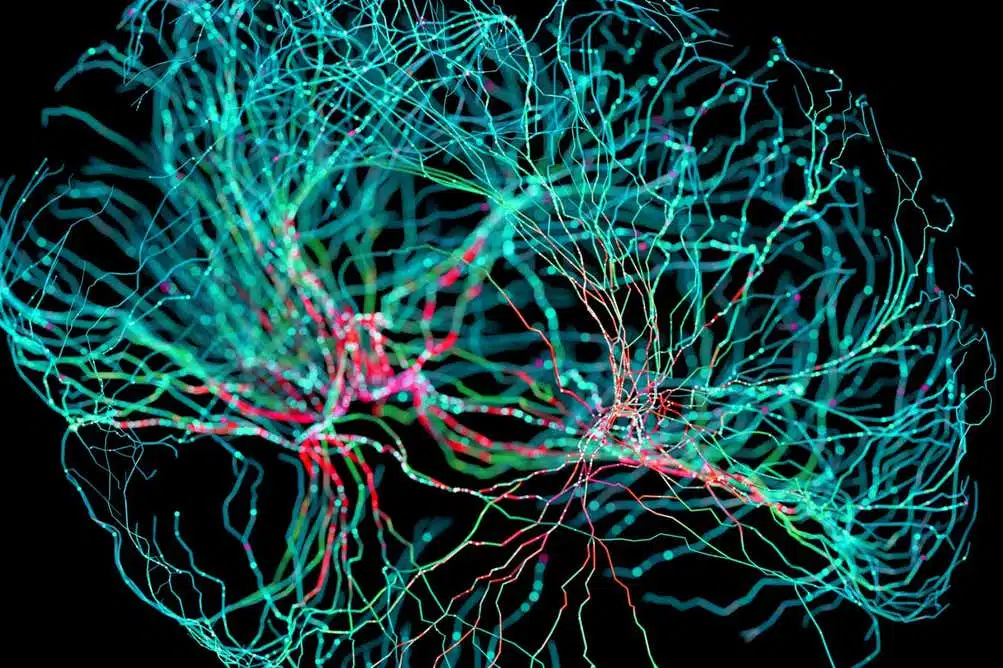

Crédit photo: https://fr.futuroprossimo.it/2024/08/le-fibre-nervose-nel-cervello-generano-entanglement-quantistico/