De l’amputation collective d’avoir chuté du trône

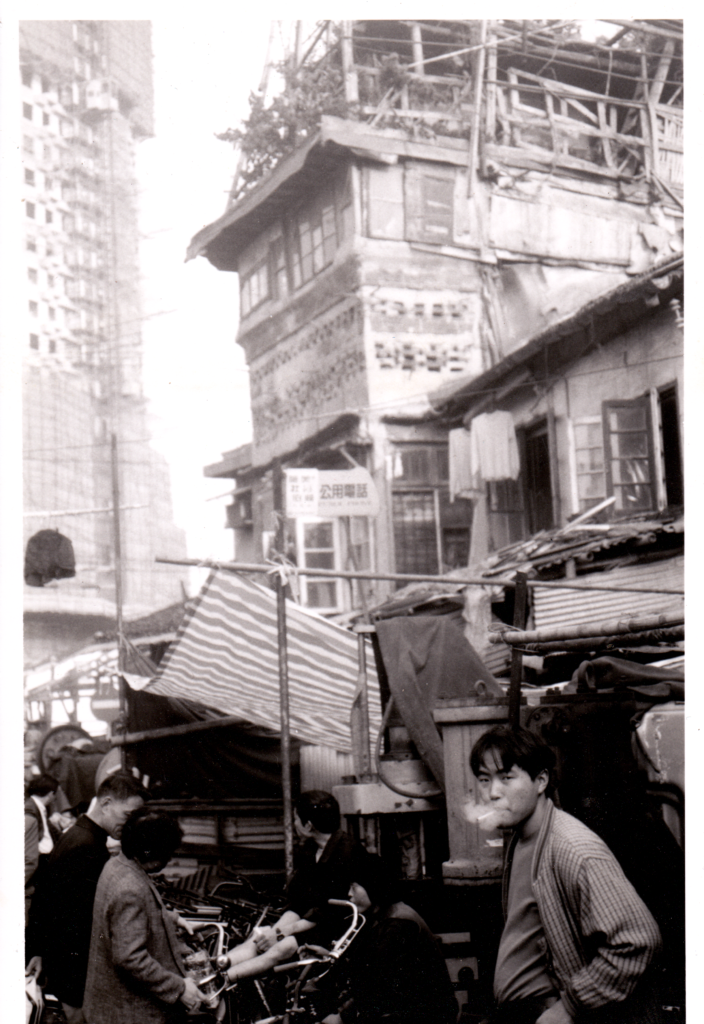

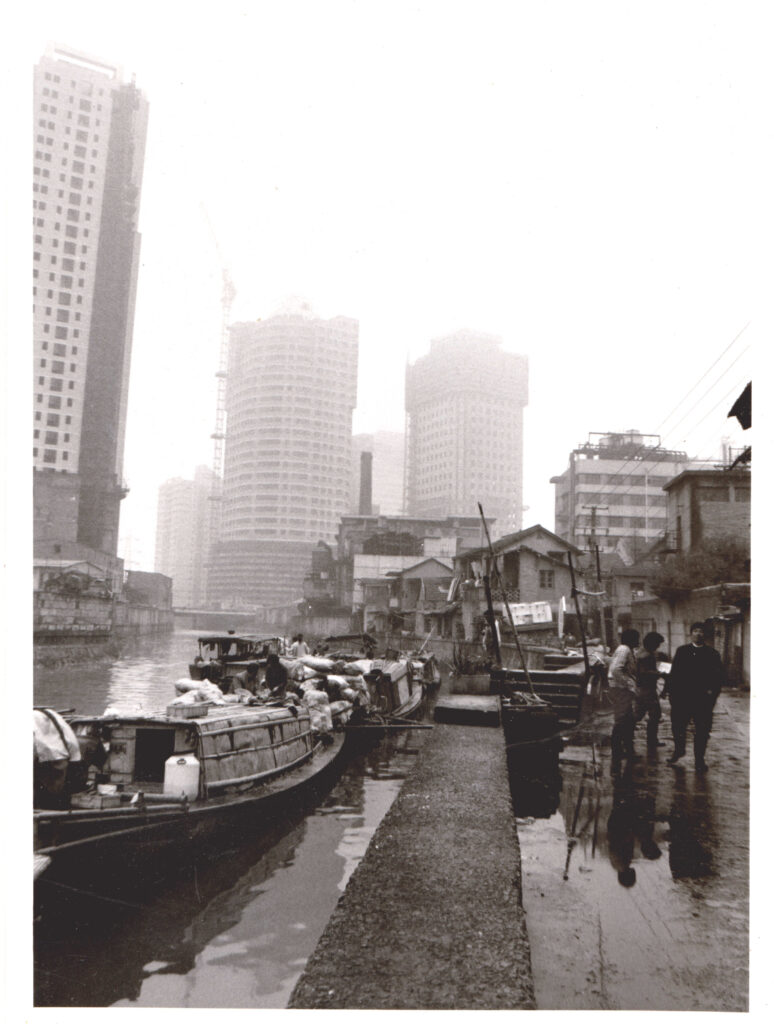

Publié à Taïwan, c’était une sorte de National Geographic qui en reprenait même le code couleur. Le numéro en préparation portait sur l’architecture de Shanghai, métropole au riche patrimoine art-déco. L’éditeur était un ami et sachant que j’en venais m’avait sollicité. Grand fouineur, insatiable curieux, ethnologue de formation et d’inclination, n’hésitant jamais à grimper dans les immeubles, à pénétrer les courées, à parcourir les nong (弄 : ruelle), j’avais en effet pas mal de clichés. Mal en prit toutefois à l’ami éditeur de faire un tour à Shanghai et d’y rencontrer l’Association nationale des photographes de Chine : 中国摄影家协会 – zhongguo sheying jia xiehui. En Chine, on ne s’associe que sous l’aile du parti. Avec les arguments difficilement résistibles, qui sont ceux du PCC, « l’association » le persuada d’utiliser ses propre clichés, pas les miens.

Quelques temps plus tard je croisai à nouveau mon ami éditeur. L’air maussade, il m’avoua que son numéro sur l’architecture de Shanghai avait fait un flop. Tous comptes pesés, il aurait préféré mes photos. Je parcourais le numéro en question : les illustrations en étaient positivement chiantes, ternes, convenues, géométriques, vides de vies et de corps. Des photos techniques d’architecte plus que du photo-journalisme.

Arte a récemment diffusé un reportage sur l’Estonie, pays dont la population est aux deux tiers russophone [1]. Plusieurs voix témoignent de la bonne vie qu’on menait alors sous le couvercle soviétique. Constats tout empreints de nostalgie étonnamment semblables à ceux qu’on peut recueillir en Crimée ou en Allemagne de l’est, en Hongrie, voire en Chine, pour les anciens du moins, ayant connu l’ère maoïste et son bol de riz en fer, quand il suffisait de se laisser porter, études, travail, appartement, lieux de vie et de vacances, tous assignés par le parti. Aucune liberté mais comme on vivait bien en ces temps là ! Tout le monde avait un emploi, les loyers étaient peu chers, la vie également, la santé était gratuite et on avait des réfrigérateurs !

Mais voilà, tout cela n’était qu’économie Potemkine : du stuc joliment peint [2]. Les réfrigérateurs, les loyers pas chers, le boulot pour tous, tout cela n’était qu’artifices permis par l’économie de guerre, dont la menace toujours ravivée faisait office de ciment national. Ainsi en Estonie, les habitants de Sillamaë ne devaient-ils le chauffage gratuit qu’à l’usine secrète d’uranium. Pourtant, les bienfaits socialistes ne profitaient pas à tous, seulement aux privilégiés soutien du régime, classe d’ingénieurs, de techniciens, d’apparatchiks, aux beaux appartements et aux villas de loisir réservés à leur seul usage. C’est toujours vrai en Corée du nord [3] et de façon moins accentuée en Chine.

Car des babouchkas, des néo-moujiks, des déclassés, des refusés et des refuzniks du système, on n’entendait guère parler, pas plus qu’aujourd’hui de la misère des Coréens du nord. Jean Kehayan [4], longtemps correspondant de l’AFP à Moscou, dépeint dans son ouvrage « Rue du prolétaire rouge » une scène poignante dans un supermarché d’Orange où ses hôtes soviétiques fondent en larmes devant la profusion des étals, comprenant soudainement l’escroquerie d’un système auquel ils avaient jusque là cru corps et âmes. Et c’est bien parce que mes photos montraient l’arrière des façades Potemkine et leur misère qu’elles étaient inacceptables au commissaire politique – il y en a nécessairement un – de l’Association des photographes de Chine.

Voir note en fin de page

Potemkine ne pouvait pas tenir et ça s’est effondré. Pour le malheur du prolétaire et le profit des oligarques, de l’est comme de l’ouest. L’URSS vivait tout simplement dans un monde fictif où n’avaient cours les lois d’airain de l’économie. Le confort, l’aisance, la santé ont un prix ne serait-ce qu’environnemental quand sont confondus stock et trésorerie, inventory and cash-flow : un seul exemple parmi une myriade, la mer d’Aral asséchée, trésor de biodiversité dilapidé pour quelques acres de coton !

Ain’t no such thing as a free meal

Mais à l’abri derrière leurs remparts, d’où ils lancent les rezzou qui leur ramènent, à eux et leur peuple des trésors dans les caisses, les empires et leurs peuples croient pouvoir s’affranchir des lois de la nécessité.

“There ain’t no such thing as a free lunch”, est le titre d’un ouvrage de l’économiste ultra-libéral Milton Friedman. Il reprend un dicton anglo-saxon populaire: “Un repas gratuit, ça n’existe pas ». Le pain doit être payé à son juste prix, sinon plus de boulangers, plus de laboureurs, plus de blé. Quelqu’un quelque part paie le juste prix. Le plus souvent celui qui occupe une position politique mineure quand bien même son nombre serait majeur.

“There ain’t no such thing as a free lunch”: dicton frappé au coin du bon sens à condition d’immédiatement le nuancer massivement : « Pas de paix, pas de bonheur, pas de paix sociale si la société ne s’organise pour que chacun, sauf nécessité de maladie, vieillesse ou handicap, par son effort personnel et collectif, soit en mesure de se procurer dans le respect des autres et des nécessités universelles, les éléments indispensables à sa vie et celles de ses germons : nourriture, toit, vêtements, chaleur. Voilà les premiers droits humains ». La brioche ne remplace pas le pain. Il faut un jour payer le blé à sa juste valeur. Son prix se ne paie pas aujourd’hui, mais à tempérament sous l’horizon du court terme.

Imaginer qu’on puisse s’affranchir du consensus politique est aussi délirant et dangereux que de se croire libre des lois d’airain de la nécessité, économique, reproductive ou thermodynamique. C’est là bien pourtant l’illusion à quoi succombent les enfant gâtés grisonnants de Prométhée et des Trente glorieuses et leurs sauvageons rejetons. Les yeux aveuglés d’utopie, ils distribuent des bisous gluants de charité et de bons sentiments et s’imaginent toujours résider au sommet de la tour d’ivoire d’Occident dispensant sur le monde les lumières universelles de la raison.

Qu’il leur est doux de croire comme au bon vieux temps de la guerre froide, des Trente glorieuses, de la guerre du Vietnam et du flower power que les arbres montent jusqu’au ciel, comme on dit en bourse juste avant le crash. Qu’il est agréable d’imaginer que les gras avantages dont ils bénéficient dérogeraient à l’histoire, ne constitueraient nullement une conséquence des logiques de pillage des empires, de minerais, de bois précieux ou corps « d’exilés », tandis que leurs nobles âmes resteraient immaculées. Imbus toujours de leur supériorité, ils s’imaginent les tyrans fondre en larme à leurs protestations de caresses, les despotes comprenant soudainement combien ils sont méchants et nous gentils.

Aucun royaume, aucun empire ne résiste à terme à la colère populaire. Alors, il faut la guerre. La guerre qu’on déclare s’entend. Car la subir et se défendre, refuser la servilité, n’est pas la provoquer. Il faut une guerre, qui sacrifie tout à une menace supposée. Menace soigneusement entretenue par les régimes défaillants, car faute d’adhésion populaire, le bellicisme forme le ciment par défaut d’une nation. Ailleurs, faute de mieux et d’eschatologie, la croissance tient lieu d’étendard. Mais las, l’aisance économique a, elle aussi, un coût caché, celui colonial du pillage, celui de la guerre larvée sous les camouflages humanitaires ou missionnaires.

Nous Européens de l’Ouest, nous Français, ne sommes nous pas comme les Soviétiques d’Estonie, de Crimée, ou des satellites d’Allemagne, de Serbie… en train de regretter un paradis d’artifice tout habillé de généreux et hypocrites sentiments? Ne regrettons-nous pas le village Potemkine ? Ne regrettons-nous pas les belles couleurs et les fraîches peintures, le plein emploi, les généreux revenus, les confortables retraites consommées aujourd’hui aux débours du futur, de la jeunesse qui monte, ce prolétariat d’un type nouveau ? Et ces Trente glorieuses n’étaient-elles pas au fond – raffineries ici, assèchement des marécages partout (on dit zones humides aujourd’hui), remembrement, redressement des fleuves, raffineries, centrales nucléaires – le décalque inversé du socialisme soviétique ? N’était-ce pas de l’aisance à tempérament ? N’était-ce pas toujours du colonialisme pilleur d’humains qu’ont fit venir à grandes brassées nous enrichir, quand leurs bras et talents manquent aujourd’hui aux lieux où ils naquirent et d’où les extirpa la misère qu’on leur fit.

Car cette richesse que nous avions, n’était-elle pas le produit du pillage du barbare, du nègre resté encore enfant, de l’Indien natif incapable de faire rendre à ses terres le profit maximal [5] ? Et nos bons et généreux sentiments n’étaient-ils pas ceux que s’autorisent les riches au ventre plein et aux maisons chauffées, indignées par la grossièreté des sentiments obscurs de la populace et sans dents et raciste ? A Rome, au tournant de l’ère, certains nobles romains ne s’émurent-ils pas du mauvais traitement des esclaves, remontrant qu’ils nous serviraient mieux si on les traitait moins mal ? Spartacus et son armée de milliers soulevés montrèrent toute leur ingratitude.

Nous la France aux assemblées grisonnantes, à la pensée roidie comme nos articulations, n’en sommes nous pas à regretter notre union soviétique, celle du flower power et des hippies quand suivant Derrida et Foucault, nous voulions tout déconstruire, croyant que sur la coupe rase ou la page blanche de Mao renaîtrait une nouvelle forêt ? Qu’a donc poussé à la place ? Des Thiel, des Musk, des Trump, des Bezos ! Héros nouveaux des temps libertariens, ils prolifèrent sur la déconstruction, sur l’atomisation narcissique, sur la destruction sociale, qu’appelle de ses vœux Ayn Rand, dont rêvait Nietzsche et son surhomme gammé qui maniait le marteau comme aujourd’hui d’autres la tronçonneuse !

V.S. Naipaul, Indien d’Inde né à Trinidad et Tobago, écrivain, journaliste, grand voyageur à la pensée sensible nourrie d’une profuse expérience des peuples, montre au filigrane de son œuvre combien il est difficile à une nation de collectivement admettre son appauvrissement et plus encore soutenir l’amputation psychologique d’avoir chuté du trône.

Elle continue à jeter sur le monde le regard condescendant acquis comme un réflexe au temps de sa puissance. Erreur d’appréciation lourde de périlleux futurs quand s’ankylose la souplesse collective et se calcifient les alternatives que porte la jeunesse aux germinales exubérances.

Note: Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas retrouvé les clichés publiés dans le Géo taïwanais, bien que j’en ai une mémoire toute photographique. Les deux premières images que présente le diaporama ci-dessus ne sont donc pas de l’Association des photographes de Chine, dont toute la production n’est pas au demeurant mauvaise. Ce serait faire insulte à certains miens collègues photographes de prétendre le contraire, surtout s’agissant de clichés clandestins réalisés par ces mêmes collègues en marge de leurs travaux officiels et circulant sous le manteau. Toutefois l’illustration que je propose est fidèle dans l’esprit (et même encore trop « bariolée ») à ceux qu’avait fourni l’Association des photographes de Chine.

[1] https://programmetv.ouest-france.fr/documentaire/societe/arte-regards-m114064847/l-estonie-et-sa-minorite-russophone-c233757688/

[2] Potemkine, amant de Catherine II, fit dresser un décor de jolies façades le long de la route suivie par la tzarine pour masquer la misères des villages traversés lors de son inspection en Crimée où elle avait envoyés des fonds pour améliorer la vie de ses sujets. Fonds détournés comme il se doit en dictature. Gogol parle de cela dans « Le Révizor ».

[3] Comme il se voit dans un documentaire (en chinois sous titré en anglais) réalisé par un Coréen de Chine le long de la frontière entre les deux pays, seulement séparés par la rivière Yalu- 雅鲁河. Nombre de sino-coréens ont de la famille en Corée du nord. D’où l’intérêt des informations de première main qu’ils fournissent, d’autant que des contacts – pour des raisons de contrebande impliquant des garde-frontières nord-coréens – subsistent. Un témoin explique que lorsque la frontière n’était pas encore électrifiée, la police nord-coréenne venait même cambrioler des intérieurs chinois. Pour voler quoi ? De la nourriture ! Dans le dit documentaire, on peut comparer villes chinoises grouillantes d’activités et nord-coréennes désertes et mornes. On entend un sino-coréen expliquer que les belles villas qu’on voit à la frontière sont réservées aux cadres du régime – notamment ceux du nucléaire – qui viennent de Pyongyang s’y reposer avec leurs familles, capitale où ils ont la jouissance exclusive de centres commerciaux bien achalandés, de piscines, de centres de loisir, station de ski, etc.

Ces villas, proches à toucher de la rivière Yalu forment un contraste saisissant avec de misérables cahutes à proximité qui sont celles du « moujik » nord-coréen. La frontière a été électrifiée, car si jusque dans les années 80, Chine et Corée du nord étaient à parité en termes de pouvoir d’achat par tête, ce n’est plus le cas. Il est donc vital pour le régime que les Coréens du nord ne puissent visiter la Chine, se rendre compte de leurs yeux du fossé économique qui s’est creusé et des mensonges de leur gouvernement selon lequel l’Ouest n’est qu’un océan de misère et d’injustice, Ouest dont les agressions seraient la raison de la dure vie que mène la Corée contrainte de résister à l’ennemi. On note dans nombre de vidéos chinoises un mépris affiché envers les Coréens du nord, mépris qui se nourrit aussi envers les Russes, pour des raisons comparables. Quant aux apparatchiks et privilégiés du régime nord coréen, mieux informés de la situation internationale, il semble que parmi eux règne un intense alcoolisme tant est intense la pression de cette dissociation cognitive et le l’état de mensonge intérieur permanent qu’elle impose. On notera le parallèle avec la doxa officielle russe. Il ne faut pas douter que la situation nord-coréenne constituerait le destin de l’Europe si Vladimir Poutine et son allié Trump prenaient la main sur nos destins. Malgré mes recherches, la vidéo filmée le long de la rivière Yalu, dont j’avais enregistré la référence, semble à ranger parmi les « disparues » selon un message de You Tube.

[4] Jean Kéhayan fut président du Club de la presse de Marseille où je le rencontrai.

[5] Ainsi à l’Usine nouvelle de Crest (Drôme – mars 2025), des paysans indiens du Brésil, conviés par la Confédération paysanne expliquèrent-ils avoir reconquis leurs terres par la force. Dans le procès qui s’ensuivit leurs adversaires les accusèrent d’avoir laissé en friche des terres auparavant productives. Mais eux dirent que c’était volontaire, et non paresse, et qu’avait refleuri une flore et une faune auparavant appauvries par les cultures et engrais productifs.