In extenso

la mer des signes

Ta grand-mère la pythonisse !

Lentement l’encre nocturne remplace l’azur. Sous la lune qui prend la veille, le marbre luit, poli du frottement des étoffes. En contrebas, sur l’hémicycle, quelques lampes à huile vacillent et dans l’obscurité qui épaissit, projettent dans l’agora des ombres géantes. Les plus grands orateurs ont défilé sous ces sphères, des étrangers célèbres, des devins, des mages, des hyperboréens velus et des Noirs crépus, des Egyptiens, des marchands, des espions et même quelques gymnosophistes venus à grands périls d’au-delà des déserts sur le dos de chameaux à deux bosses.

– « Est raisonnable le raisonnement bien conformé sans schisme logique, qui décrit le réel », clame l’ombre géante d’un index, celui d’un homme peut-être trentenaire aux maxillaires carrés, nets, bien rasé, une fibule d’or à l’épaule. « Les chevaux borgnes ne sont pas chers, mais Athènes pour faire la guerre achète les plus belles cabales. Oui, la logique philosophique, voilà la supériorité d’Athènes… »

– « Tu l’as déjà dit, jeune homme », coupe un vieillard. « Qui confondrait une haridelle et un destrier ? Qui serait sot assez, même sans connaître les signes, pour échanger son or contre une haquenée borgne ? Même pas tes pères, beau jeune homme. Je les ai bien connus. Quand ils avaient leurs jambes, pour vaincre ou rester vivants, ils s’élançaient comme fous derrière l’égide. Comme leurs pères avant eux, ils rejoignaient les montagnes assister aux mystères. Les dieux les chevauchaient comme les autres. Autour de la faille omphalique, tes pères bien mieux que toi comprenaient l’importance de nos cérémonies, quand nous jouions, ensemble, tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, la comédie et le drame de nos vies. N’est-ce pas d’une femme Scythe, il y bien des générations de cela, que provient ton germon ? N’est-ce pas de l’un des Argonautes qu’elle enfanta tes pères ? Elle était parente de Médée, initiée aux cérémonies des hyperboréens, aux mystères qui se jouent sous le dôme enterré dans les vapeurs d’herbe et les effluves du sol ? Ses filles, tes aïeules, n’ont-elle pas visité les mages de Perse, les prêtres d’Egypte ? N’avait-elle pas recueilli les chants des Garamantes, les murmures de Cassiopée, les poèmes de Saba, et ouï dire des hommes singes velus de l’Afrique chevelue ? Ta grand-mère elle-même, jeune homme bien rasé, ne vivait-elle pas dans les grottes de karst, en compagnie des sangliers, dans les collines du Nord où vivaient jadis les Cyclopes, où sont encore vivants les vieux cultes ? N’était-elle pas partie longtemps vers l’Est, au-delà du pays des mages, là où les ascètes adorent un dieu aux mille bras et au collier de crânes ? Ne parlait-elle pas de ces royaumes lointains baignés à ces rivages d’où sort Apollon sur son char, consumés d’interminables guerres dont nous ne savons rien ? On m’a dit qu’une grande couleuvre mâle partageait même son antre. Ta grand-mère, beau philosophe, n’était-elle pas pythonisse ? »

La raison contre les mythes

– « Superstition, tyrannies des mythes ! Nous, philosophes, luttons pour dégager l’entendement de la gangue ancienne de la magie, des cosmogonies archaïques, des royautés enracinées dans le despotisme des mystères. La déduction qu’on fait sur l’hypothèse qu’on avance et que le réel confirme : voilà le credo. Sinon quoi ? Sinon l’émotion, la folie passagère, le démagogue qui flatte la foule, qui l’excite, qui l’enflamme, la lance par la ville forcer les portes des greniers et allumer des feux ? Ou bien préfères-tu, vieil homme, l’archaïque carcan des antiennes magiques, le vieil ordre croulant où vous les chamanes et les rois, vous entendiez si bien pour corseter l’univers et l’homme ?»

– « Les Athéniens en veulent toujours plus », tonitrue une voix forte résonnant d’accents d’airain et de marteau. « Ils ont raison d’être gourmands et ambitieux. Pourquoi ? Parce qu’ils sont raisonnables. Oui, la raison fait la grandeur d’Athènes. La raison est le fondement de sa supériorité politique et morale. Elle l’autorise à revendiquer l’hegemon sur les autres cités. Périclès les fédère pour leur bien. Elles doivent comprendre la beauté, la bonté et le juste d’Athènes.»

– « Elle est belle ta raison. Elle est belle la démocratie », gouaille d’au-delà la margelle, depuis l’ombre violine une voix au fort accent rempli de borborygmes. « Périclès l’a imposée aux cités fédérées, comme une punition. La démocratie ou l’invasion, la démocratie ou les camps militaires aux portes de la cité ! Périclès a trahi. Le monde nouveau que tu décris est celui d’un début trahi. Mais, je te l’accorde : ce siècle est une première expérience où tout est déjà en germe.»

– « Tant d’hommes de talent rassemblés à Athènes, en si peu de temps, sur si peu d’espace ! » s’emporte un jeune homme maigre à la toge douteuse, à la tignasse de nattes formant masse sous le bonnet de maille. « Est-ce leur génie ? Ou n’est-ce que l’occasion ? Quand la paix règne, quand l’or et l’argent circulent, le plus stupide des colporteurs remplit sa bourse. Génies de pacotille, talents d’occasion, talents factices, talents à la mode ! »

– «Talents sonnants et trébuchants, pour ça oui ! » coupe un homme depuis l’ombre. « Parlons-en des élites ! Socrate, Platon, Aristote, Périclès, Hérodote, Alexandre ? Tous cul et chemise. La même bande. Quelle autre raison plus grande a donc bien ta raison, ô beau philosophe rasé, sinon que de servir les puissants ?»

logique du conte, logique du compte

– « Votre raison », reprend le jeune homme maigre à la tignasse filasse, « c’est la logique du fer : la loi, la norme, la règle, celle que vous gravez à toutes les stèles de pierre plantées aux carrefours. Et même vous l’avez fondue dans le bronze ! Nos pères, les pères de nos pères, préféraient à vos lois la souplesse de la parole, l’accord, l’harmonie.»

– « Ne vois-tu pas que le monde a changé ? » rétorque index encoléré le philosophe aux maxillaires carrés. « Comment les vieilles coutumes pourraient-elles encore répondre aux défis d’aujourd’hui ? Jadis, toi vieillard que mes pères ont connu, tu prenais une barque, tu tournais le cap : les lois avaient changé, les temples abritaient d’autres dieux. C’était il y a longtemps. Les vaisseaux pansus, que protègent nos trirèmes, aujourd’hui nous mènent en quelques jours à Sidon, Tyr, Memphis, Cyrène, Syracuse, à Agathé Tyché ou Massa. Depuis, d’autres dieux ont rejoint dans le temple l’idole poliade. D’hors les murs ont afflué les métèques, les esclaves, les miséreux des collines et des plateaux trop arides, trop peuplés. La puissante Perse menace. Aristote peut bien conseiller l’autarcie. Si Athènes ne s’était pas tournée vers la mer, si Périclès n’avait pas imposé notre démocratie, nous échangerions encore nos sardines sèches contre l’orge plein de cailloux de Lacédémone !»

– « Vous chamanes, chenus ou jeunes, prétendus philosophes et véritables errants, n’êtes qu’une bande d’idéalistes, de rêveurs. Je construis des galères au Pyrhée. Je travaille dur, moi. Je fais commerce avec ceux du Pont. J’ai même, en ce moment peut-être, un navire au-delà des piliers d’Héraclès, parti chercher l’étain. J’importe le blé de Colchide, que vous mangez ici. Le pain de froment, vous en voulez bien, hein ? Mais vous ne voulez pas des règles, des sceaux, des mesures, des étalons pour l’acheter ! Comment sans eux fonctionnerait le commerce, sans des règles reconnues partout et par tous les marchands? Finies les disputes, les comptes et les cargaisons au jugé. Les lois faites sous le sceau de la raison sont bonnes pour le commerce. Athènes a écrit les paroles exactes. Tant mieux pour nous que ce soit elle qui l’ait fait ! »

– « Le sceau de la raison ? » rugit l’homme de l’ombre. « De raison, tu as la bouche pleine, et les bras chargés de plans de machines, de roues à dent, de cages d’écureuil, de poulies, de moufles, de bigues, de chèvres. Tu penses comme un calame, et non pas comme un homme. La belle mécanique ! Les portefaix par centaines que tu as débauchés, mourant de faim au bord des routes, entassés aux faubourgs dans des dolia crevées. Tu préfères tes engrenages aux travailleurs libres ! Même les esclaves pour toi mangent trop encore. Les engrenages ne mangent pas, ne se plaignent pas, ne réclament pas. Ta logique est celle du livre de compte. La voilà ta raison. La raison de ta raison. Ta mécanique est l’outil des patriciens, des trafiquants au grand large, l’outil du pouvoir de ta classe ! »

– « Les engrenages », renchérit le chamane à la tignasse, « conviennent bien aux machines. Mais comment pourraient-ils nous dire pourquoi reviennent les jours, les saisons, les moissons ? Vos articulations logiques sont souples comme les maillons d’une chaîne. Vos mètres et vos péroraisons de parchemin sont cassantes et rigides: on croirait l’insecte, et ses segments de chitine, pliant à peine aux joints. Notre mètre n’a besoin ni de calame, ni de stylet, ni de parchemin : il est en nous. Python seul a la souplesse nécessaire de dire au cœur des hommes les paroles qui cernent le futur. Platon même, quand il est au bout de ses raisons, revient au savoir bien usé, bien sûr, bien mûr des mages, seuls capables de faire leur part aux mystères. En peu de mots leurs bouches disent les mythes dont des mers de signes n’effleurent pas même le sens. Socrate raisonne et n’écrit pas : ses convives banquètent. La nourriture entre par la bouche des convives et la sagesse en sort. Comment pourras-tu jamais démontrer comment les enfants aiment leurs parents ? Crois-tu qu’on peut apprendre dans les livres ce que l’on est soi-même ? Crois-tu que les masques au théâtre, tout à l’heure, ici même, ne raconteront pas nos mystères bien mieux que, le licol sur la nuque, les scribes des rois, leurs nobles, leurs philosophes, leurs régisseurs, leurs marchands, leurs esclaves affranchis ? »

Parler est barbare

– « Tu insultes le savoir, sophiste ! », raille le philosophe carré de la mâchoire. « Tu insultes la science, toi qui la vends, contre argent, comme des carottes, à des marchands grossiers qui n’ont que leurs drachmes à la bouche, celui qu’ils dépensent pour ta rétribution, celui que leurs enfants gagneront grâce à ton verbe maquignon. Avocat parfois, précepteur de gosses de parvenus tantôt, secrétaire ici, rédacteur là, traducteur parfois, au gré de tes embauches : un colporteur n’est pas un philosophe. Oui, l’écriture est le savoir des rois. Oui, ses régisseurs gèrent ses domaines. Oui ses scribes notent l’or, l’argent, les pierres, les trophées, la richesse des citoyens, les contributions des alliés à la beauté d’Athènes. Oui la raison sert les rois, le mérite, la valeur, le beau. Oui, le fort est le maître de la raison ! » »

– « Ta raison te trompe », rétorque l’homme à la toge douteuse, « car si à quelque question qu’on pose, l’univers répondait par l’affirmative ? Se ferait-il que l’on puisse trouver quelque preuve à n’importe quelle conjecture ? Parce que l’étendue limitée des conjectures, infiniment inappropriées à leur objet, fait que toujours existe quelque partie du vrai qui les confirme ? »

– « La parole » continue le vieillard, « n’est pas une loi qu’on grave dans la pierre. Elle est utile. Elle se décide. Elle se plie, elle s’adapte. Nos ancêtres la façonnaient à l’ombre de l’olivier millénaire, martelée longuement comme le forgeron la lame de bronze. Longs conciliabules et braves péroraisons. Et quand les gorges s’asséchaient, quand le souffle collectif chancelait, les aèdes pour le réanimer entonnaient encore les généalogies, les exploits des héros, les épopées anciennes. Sous le dôme à demi-enterré, on racontait les rêves, les angoisses, la torsion des viscères, la peur des esprits et des sorts que jettent les envieux. Alors quelqu’un s’écriait : toi là-bas, pourquoi m’en veux-tu ? Une voix entonnait le chant des symboles qui pansent. La voix partagée soignait les griefs, la colère, l’envie, les jalousies, les complots, les maladies du corps, les maladies de l’esprit enfermé dans le corps, et celles de l’esprit qui contient tous les corps. Toi qui respectes le théâtre qu’on va jouer bientôt ici, ce soir, au milieu de ces bancs, ne sais-tu pas que ses racines puisent au vieux culte ? Ne sais-tu pas que la raison est bien faible pour soigner les maux qui n’ont pas de nom !

– « Les charlatans… », reprend après une pause le vieillard d’une voix assombrie, « les charlatans vendent des potions dont l’efficace réside dans le secret jaloux de leur fabrication et le monopole de leur distribution. Les vrais thérapeutes – leur peau sent la chèvre et non le baume – soignent l’homme en entier. Ils soignent par la parole pour ce qu’on veut bien leur donner. Seule l’évocation, la parole, la musique, l’image vivante, recèlent l’efficace. »

– « Socrate n’a jamais écrit une ligne, sauf pour la liste des courses qu’il donnait à faire à ses esclaves », persifle une voix depuis l’ombre ceignant l’amphithéâtre.

– « Platon lui-même » continue le philosophe filasse à la toge crasseuse, « hésite à confier pleinement au calame les paroles du maître, comme si l’instrument ne suffisait pas à contenir sa pensée. L’élève a ouvert les bondes. Après lui, nous le sentons bien, les scribes le diront sans plus de retenue : parler est barbare. »

Parole d’air, parole de pierre

– « Mon jeune ami a raison », s’anime le patriarche. « Les scribes n’aiment pas la parole au vol ailé. Ils n’aiment pas l’agora. Ils n’aiment pas les mots qui vont du pair au pair. Ils les veulent serrés, scellés, dans des bibliothèques, indexés, conservés, surveillés, bien gardés. Ils veulent la langue fossile, figée, servile. Bientôt leurs signes deviendront la nourriture unique de l’idée.»

– « Vieux chamane, qui connut mes aïeux, ne comprends-tu pas que les signes de Platon voyagent bien plus loin dans l’histoire, sur les mers et les routes, que les discours qui fuient avec la brise du temps et meurent avec les bouches ? Platon, Aristote surtout, défendent le privilège de la raison d’édifier l’ultime savoir, comme moellon après moellon on érige la muraille. Ecrire, c’est poser. Et sur cette première pierre construire. Bâtir, édifier, plus haut, toujours plus haut, et gagner en puissance. Le papyrus et le calame sont les outils de la raison. Un jour, grâce à eux, ratio et être s’identifieront. Pourquoi refuser de vivre avec ton temps, pourquoi refuser le progrès ? Veux-tu t’en retourner dans la caverne des pythonisses, Vieillard ? »

– « La caverne des Pythonisses est à l’abri de la foudre de Zeus, jeune homme dont j’ai connu le géniteur. L’homme bientôt ploiera sous le joug de sa propre raison. Après Platon, après Aristote, j’en suis sûr, viendra la longue théorie des demi-dieux, des demi-philosophes, des prophètes borgnes, qui diront que l’homme peut égaler le démiurge. Un jour viendra où l’homme se croira l’héritier raisonnable de dieu. Il se croira le maître du drame, quand il ne sera plus au théâtre des simulacres que la marionnette de sa nature. Je te le dis, jeune homme bien rasé: le savoir des scribes n’est qu’un voile de plus sur le visage du vrai. Oui, je le crains, le monde pivote aujourd’hui entre la parole d’air et la parole de pierre.

Certains n’ont que celle-là. Les paroles des modestes, de ceux-là, là haut, assis en dehors du cercle, leurs paroles s’envolent et comptent peu. Les autres font venir de Corinthe des blocs de marbre pour y graver leurs mots et en faire des lois. Ils font de l’agora l’annexe de leurs bibliothèques. La justice de l’olivier n’a besoin que de bouches, non pas de sceaux, non pas d’annales, non pas d’archives, non pas de coffres, non pas de scribes, non pas de secrétaires. Entre les chants des aèdes et les bibliothèques des riches, entre la parole et le stylet, entre la science des signes et le savoir des hommes, oui, le monde pivote comme ces étoiles au-dessus de nos têtes. Ton écriture, philosophe, bâillonnera trop longtemps la bouche des vivants. Vous vous trompez, nobles jeunes gens entogés. Votre jeune savoir n’est que jeune, non pas universel !

Combien de temps fera-t-il illusion : quarante, cent générations ? Les illusions de la raison ne sont pas éternelles. Sous l’écorce de l’arbre, non, l’alliance n’est pas rompue. La césure n’est pas définitive. Sous la croûte, le vieux monde des contes, des palabres, des métaphores qui aident à vivre grouille, vivace. Mais quand les mains des hommes seront brûlées, leurs papyrus réduits en cendre, c’est avec leurs gorges, leurs sanglots, leurs cris, leurs soupirs, leurs murmures, leurs caresses, qu’ils se réconforteront, se reconnaîtront, et décideront, sur l’agora, de leur destin nouveau. Car voilà maintenant ma question : comment déchirer les voiles dont vous recouvrez l’être ? »

Marco Polo est un escroc

Marco Polo est un escroc. L’escroc est libre. Il ne sert aucun maître. Ce maître qui n’est le plus souvent qu’un autre escroc. Il persuade les autres que leur bien est le sien, son bien le leur. S’il escroque l’élite, l’escroc est de talent. Cela se voit souvent. Question d’expérience et de temps : au fond la même chose. Mais aussi, il sait beaucoup de choses sans les avoir apprises : une seule pensée, une seule fulgurance sans instant, germinale, souvent suffit. Deux présents courent parallèles, chacun dotés d’un passé, d’un futur. Ils sont là par éclipses, bien que jamais absents. Temps bâtard et solipsiste, comme un décalage horaire qui n’en finit jamais. Présents croisés d’expérience où le temps subit un intime pincement. Quelles valeurs ont la durée, l’histoire, les fins, l’origine, le progrès, quand le temps vacille ? Entre les quatre murs de sa geôle génoise, entre les quatre même murs, jour après jour, à son compagnon d’infortune, Marco Polo relate ses pérégrinations. Tout le temps se joue là. Quelles collisions d’images dans l’espace mental clos de cette geôle !

Les paroles de Marco évoquaient tant de couleurs, de formes, d’émotions, de lieux, de langues : souvenir du départ, de la lagune brillant immobile, plaqué en transparence sur le spectacle, anxieux incongru, du retour. Marco Polo et Venise avaient pris vingt ans. Venise ne brillait plus de la naïveté de la jeunesse. Les femmes avaient vieilli. Dissipé, le halo d’idéal dont l’avait parée l’exil. Où est Venise ? Maintenant ? Il y a vingt ans ? Qui dit plus vrai sur Venise ? Les souvenirs de Marco ? Ceux de qui n’ont jamais quitté la lagune ? Quelle absence a le plus de sens ? Le présent a sauté d’un rayon. L’un est ici vivant, l’autre, en contre-bas de la mémoire, perdure. Le doute s’instille. Il bave comme l’encre sur le buvard. Il contamine bientôt, tout le présent et les segments de la vie désarticulée, présentent la transparence de leur flanc. Alors le monde ne fournit plus de si nettes évidences. Les a priori sédentaires font grincer l’oreille et souffrir. Non le scribe ne peut pas comprendre cette faille, le cisaillement intime du temps. El Million est l’histoire d’une faillite.

Etrange étrangeté, la durée comme au travers d’une vitre, double reflet face à face dans l’épaisseur invisible du verre. Marco, le front plombé, soupèse ce double présent indécis. Appartenance confuse entre ici et ailleurs, aujourd’hui et hier. Je contemple les hommes et les femmes autour de moi. Je ne suis pas sûr de ce que je vois. Leurs vêtements sont des peaux, les murs une paroi. Je ne vois pas mes yeux. Il n’y a plus de vitre. La figure de mes proches, quelle est-elle ? Au moins ce qui pense pense. Cela pense. Par facilité lexicale, dire « Je » pense. Penser ? Qui pense ? « Cela » pensait Marco bien plus Marco ne pensait « cela ». « Je » : est-ce cette indécision ? Rien d’autre, peut-être que le spectacle de moi à moi, de moi pour moi, de moi par moi. Où est moi ? Marco déraisonnait. « Marco, pourquoi est-tu parti ? ». Il faut toujours se justifier. Pourquoi partir en effet ? De quel nœud part-on ? Pourquoi moi ? Suis-je fou ou est-ce le monde ? « Je » ne crois pas à ce moi fragmenté. « Ma » solitude est une illusion, un défaut de raison. Les autres m’assaillent et me sustentent. Je ne peux les prouver, mais je les sens, et c’est tout différent.

Le temps de Marco, qu’on y songe, est extraordinaire. Il ne prit pas l’avion, mais chemina de longs mois à pied, à cheval, à dos de chameau, vogua sur le bois des esquifs. Il traversa d’admirables contrées et des déserts arides avant d’atteindre la Chine où il resta longtemps. Enfin Marco revint par les mêmes lents moyens. Il partit adolescent, revint homme mûr. De quelle Chine Marco parlait-il à son compagnon de cellule ? De quel Occident ? De quels présents, de quels passés, de quelles transitions sur les pistes de la soie ? La vie est également courte pour tous les hommes, à peu près. Parenthèse sans retour pour remplir le temps de sens, et dans ce bref intermède, faire face à la totalité. Durée ridicule, entendement débile, étique équité, mais le seul savoir utile, poétique. Le monde est plein de fausses connaissances qui nous distraient du sens et du loisir de poser les seules questions qui vaillent : le bien vivre, le gai savoir, la douleur, la pérennité, la liberté. Le doute ne connaît plus de barrières. Marco, agité, secoue sa tignasse comme le chamane l’égide. Oh, débusquer le cœur de fer du temps ! Juger d’un point haut, long, très long. Déceler dans l’instant les contingences de la durée, ses récurrences, ses similitudes, ses solutions, ses fractures. Temps des montagnes, temps des continents, temps des crues, des rives qui s’embourbent et des îles de sable qui fondent dans le courant. Temps des arbres, des couvées, des gésines. Temps du marchand, de la serpe et du faix. Rythmes, tempo, scansion, nœuds, pendules, cordes, vibrations, périodes, coïncidences : quelle est la géométrie du temps ?

ricochet

Ris cocher

laugh coach !

pauvre cloche sous le clocher

battant à gros bourdon

gueule de toutes tes dents

gâteuses

personne ne t’entend !

Ris gueux rugueux

rogue manant

goguenard tel Diogène

au seuil de son dolium

la queue entre les mains

gratifiant le bourgeois

de grasses grivoiseries

et de jurons les démagogues

qui le craignent plus

que Gog et Magog !

Ris cocher !

sans soin au cuir

sentant le suint et la sueur,

l’ail et le sel

guinche

grand gueux gauche

avec les garces aguichantes.

Ris, mâle cocher,

ébroue tes chicots,

chante, gueule, bois,

mange, danse, gaudriole,

fais claquer ta chicotte,

mais crains la chtouille

asticot !

Las,

loin de ta trique

ton coche, qui n’est pas d’eau

glisse à la baye,

avec les chevaux !

« Des cachalots ? »

Tu es saoule, pauvre cloche !

Casse ton verre, pas ta pipe,

vire, ripe, ricoche !

misère de la gauche

Tout animé du rêve prométhéen de changer l’homme, de le déconstruire méthodiquement pour le libérer de tous les déterminismes qui l’enchaînent, physiques, matériels, sociaux, cognitifs, pour effacer le passé et sur une page blanche tracer le grand dessein de l’émancipation universelle, le marxisme aura réussi un programme exactement inverse : détruire la société, l’atomiser, la pulvériser, la réduire à une collection d’égoïsmes qu’aucun ciment ne tient plus ensemble. Ainsi la gauche aura-t-elle réalisé le programme libertarien extrême que promouvaient Ayn Rand, Margaret Thatcher, Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek et aujourd’hui Javier Milei ou Donald Trump.

Fondé sur la solidarité des classes exploitées et l’idée que l’homme n’est rien sans son inscription sociale, qu’il est l’un des lieux d’un continuum plus grand que lui – la société, l’espèce – le socialisme aura en cours de route perdu tout orient pour dériver dans la direction opposée et se ranger aux intérêts d’une classe dominante convaincue que la singularité individuelle constitue un apex métaphysique, classe qui par ailleurs a intérêt à la désagrégation sociale.

Et c’est bien ce que l’analyse des composantes démographiques de la gauche montre, seulement peuplée d’universitaires, d’énarques, d’industriels, de fonctionnaires, de privilégiés. Dans ces conditions, voyant bien qu’elle n’est nullement représentée, mais au contraire méprisée, que ses intérêts économiques objectifs sont foulés au pied – zones à faibles émissions, portiques de taxation des véhicules, immigration illégale constituant une atteinte directe aux intérêts économiques des classes les plus modestes – alors nulle suprise que la plèbe se tourne vers les sirènes menteuses de l’extrême droite. Il plaît au bloc bourgeois de penser qu’Hitler parvint au pouvoir en raison de l’imbécillité des masses. Mais qui avait rédigé les clauses léonines du Traité de Versailles qui conduit plusieurs décennies plus tard à la misère populaire ? L’exacte même chose se déroule aujourd’hui. La misère populaire jette la populace dans des bras fanatiques, mais les raisons pour lesquelles elle le fait appartiennent entièrement aux élites bourgeoises auxquelles collent encore, par simple rémanence, l’étiquette de gauche

Galactique de Gaïa

tectonique culinaire et gastro-astronomique !

Il y a quelques décennies des géologues un poil farfelus prétendaient que les sols du fossé rhodanien seraient constitués de calcaire urgonien. Et pourquoi pas de 豆腐 – dòufu-tofu?

Remettons les choses à l’endroit : côté Drôme, le picodon fossile forme l’essentiel des terrains (plus quelques filons de caillette indurée). Côté Ardèche domine le pélardon métamorphique. Or – la géochimie le démontre – ces deux lèvres du fossé rhodanien étaient jadis cousues en un ensemble unique. Moraines, banquettes de galets, couches de sable, lits d’argile, bancs de loess, tables de tuf, strates de brèche, furent jadis arrachés au substrat galactique commun d’archéo picolardon – ainsi les spécialistes nomment-ils la roche-mère [1] – par d’antiques fleuves de lait et des bises mugissantes. Ce qui jadis se tenait comme un bloc, le roulement plutonien des magmas le déchira comme on ouvre une braguette.

Chacune sur sa rive, l’Ardèche du pélardon et la Drôme du picodon entamèrent leurs croisières séparées sur les bouillons rougeoyants du magma avant de sombrer dans les entrailles ignées où Hadès les guette. Flottant sur la pâte torride encore l’instant de quelques millénaires, ces fragiles éponges de croûte fromagère font comme ces mousses d’ombre filant fugaces au cul brillant des coulées d’or vomies par les gueulards des haut-fourneaux . Dérive inexorable ! Depuis ces temps lointains, la faille s’est ouverte. Elle court désormais de la Croix Rousse au Panier, du marché des Lices à l’amphithéâtre des Gaule.

Non seulement le rift cisailla-t-il le Gondwana, encore sépara-t-il un peuple jadis unis autour d’un même fromage: le picolardon. Son culte se perdit et se dissous l’unité fromagère, désormais Voconces à l’Est et Helviens à l’Ouest, chacun avec son fromage totem, issu selon des mythes communs d’un ancêtre commun. En témoignent rien moins que César, Hannibal, Strabon, Pline, Tacite, et tant de Celtes, et d’autres avant, aux voix perdues.

Telles sont les conclusions infrangibles encore toute provisoires, d’une science nouvelle affranchie de la lentille réductionniste, munie au contraire d’une loupe magnifiante, intégrative, reliante, concernante, connectivante, inclusive, euphorique sans excès de disphorie, positivement édéitique en ménageant l’onirisme – il est vrai parfois malaisante mais à coup sûr post néo-archéo-moderne : l’anthropologie culturelle géo-gastro-astronomique !

Au nombre des résultats prometteurs de cette discipline novatrice, on a pu déterminer que les substances d’une même couleur blanc-beurré: pélardon, picodon, tofu, camembert, munster, maroilles, Pont-l’Évêque, époisse, beurre, etc – partagent toutes une cinétique physico-galactique comparable. A l’exclusion du tofu ! Le sous sol rhodanien N’EST PAS constitué de 豆腐 – dòufu-tofu ! C’est un mythe. Nous en apporterons la preuve.

L’inspiration principale de cette discipline novatrice, on la doit à Evariste Gallois, génial mathématicien hélas mort trop jeune en duel à vingt ans pour l’amour d’une belle: les propriétés d’un objet mathématique dit-il, se projettent sur un autre pourvu que tous deux soient dotés d’une même structure. Ainsi les résultats acquis dans l’étude des archéo-fromages d’Extrême-Occident sont transférables aux archéo-tofu d’Extrême-Orient – moyennant quelque assaisonnement – si l’on peut montrer que les paléo -cratons possèdent la même structure gastro-géologique. Or c’est bien le cas. La démonstration détaillée serait trop longue ici. Reste qu’archéo-fromages et archéo-tofus forment un groupe de symétrie. Etudier les uns, c’est étudier les autres

Aussi importe-t-il, pour rendre compte avec exactitude de l’évolution des confins continentaux, de bien comprendre comment aujourd’hui se cuisine le tofu d’autrefois. Le passé éclaire le présent et inversement. Ainsi la seule Chine propose une époustouflante profusion de préparations à base de soja, ancrée dans le kaléidoscope des particularismes aux dangereuses pulvérulences de la dissolution si revenaient les temps des Printemps et Automnes ou la mandragore des Seigneurs de la guerre. De cette profuse palette, les meilleures épiceries asiatiques de France ne proposent qu’une sélection étique, de sorte que le gastro-chercheur ne saurait faire l’économie d’une enquête de terrain.

Entreprenons-en ensemble les prémices. Il existe dans l’Orient global des milliers de manières de préparer le tofu. Très frais, il ressemble à du fromage blanc. Préparé avec de la ciboulette – 细香葱 xì xiāng cōng – un trait de sauce de soja, quelques gouttes d’huile de sésame noir, il fait penser à la cervelle de Canut. Egoutté, il passe par le fondant, le soyeux, le granité. On peut le frire, le mariner. Séché, fumé ou aromatisé, il prend sous la dent la consistance du fromage ou de la viande. C’est encore le 五香豆腐 – wǔxiāng dòufu – aux cinq parfums, ferme sous la dent, à la chaude couleur basane. On trouve également du vermicelle de tofu, de la peau de tofu – 豆腐皮- dòufu pí – qui ressemble à celle que formait jadis dans la casserole le lait cru. Séchée, elle devient cassante, et s’amollit dans la fondue de Chengdu, servie dans une marmite Yin-Yang à deux compartiments 鸳鸯火锅 – yinyāng huǒguō- l’un rouge et relevé, l’autre pâle et doux.

Une fermentation anaérobie transforme le tofu en une pâte beurrable. Dans les 胡同 – hútóng de Pékin ou les 弄 lòng de Shanghai, à l’ombre de chapeaux clic-clac de toile blanche, dans de grands woks posés sur des braséros de tôle, des mamies font frire d’épais médaillons de fromage de soja fermentés. L’huile qui y bout est noire à force d’usage. Qu’importe ! C’est si goûteux, entre steack et omelette, si plein de sucs et riche d’arômes ! On repère ce plat populaire de loin à ses suaves pestilences d’excrément frit ! Oh tofu puant 臭豆腐 – chòu dòufu ! nauséabond à souhait comme les égouts de Lahore ! Oh humus bucco-olfactif quand le fétide devient parfum, engendrement croisé du cadavre et du germe, de l’asticot et du phénix !

Ses fragrances font penser au durian, ce gros fruit en forme de ballon de rugby. Carapaçonné comme un triceratops, au nez de lie, de sentine, de fraise, de cloaques de Delhi, de framboise, de banane, de marron glacé, à la pulpe coulant comme un chèvre trop fait, il est le cauchemar des singes qui le guignent mais s’ensanglantent les doigts en tentant sans succès de l’ouvrir. Entre Lille et Gand, sont remugle l’apparente aux fermentations d’une wassingue humide ; en Normandie à Marie Harel et son camembert aux relents de fèces ; entre Vercors et Vivarais il fait penser au nez pointu du foudjou, et partout ailleurs à un organe malpropre.

Aux berges atlantiques, les perfides langues bifides au long nez pâle aiguisent une critique récurrente : le tofu n’a pas de goût ! La belle affaire ! Les patates, les pâtes, le pain, le riz en ont-ils ? Non : ils s’imprègnent des flaveurs de leur assaisonnement ! L’aptitude à se gorger du goût de quoi on l’accompagne, voilà le talent mimétique du tofu !

Pouark ! personne n’aime les chips molles ou le steak caoutchouc. Mais ces fautes d’accord importent peu aux palais de l’Europe. La langue chinoise ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, au contraire, texture et consistance sont des dimensions de l’espace spatio-culinaire, des discriminants du goût que la cuisine explore. Un exemple ? Ce plat si raffiné, si cher, minimaliste, presque conceptuel à la manière des feutres de Beuys ou des pouces de César: sur un bouillon fin bien chaud, on pose quelques feuilles fraîches. Verdure spéciale, d’une lignée sélectionnée par des générations d’horticulteurs chinois – d’où leur prix – pour la qualité unique qu’elles possèdent de fondre gluantes sous la langue. Instant de transe suspendue : quelles délices !

Oui, au rebours des papilles béotiennes d’Occident, les bouches 汉 han explorent la palette du mou, du collant, du ferme, du fibreux, du filandreux, du ligneux, du gélatineux, du flasque, du caoutchouteux, du cartilagineux, du croquant, du craquant, du pâteux, du filant, du granuleux, du velouté, du granité. Ah le cœur moelleux sous la peau croustillante du blond cube de tofu 脆皮豆腐 – cuì pí dòufu. Ah, le satin flasque du tofu de la tante Ma – 麻 婆 豆 腐 – má pó dòu fǔ !

Que la Chine goûte autant goût que texture explique la déception qu’éprouve souvent la bleusaille au long nez novice à la dégustation du Canard de Pékin. Un chef haut entoqué le présente entier à la table dans sa robe caramel (dans les établissements select du moins). Le Blanc imagine que le coq s’apprête à y lever aiguillettes, magrets, dos, filets. Que nenni ! Indifférent à l’art du boucher, le tranchoir tranche, coupe et fracasse à travers la carcasse. Quel dommage ! Dommage quoi ? s’insurge l’Oriental. Pour que chaque museau s’enjoie, ne faut-il pas que chacun ait son lot de tendon, de peau, d’esquilles tout autant que de muscle pour dépiauter patiemment, succulemment chaque espèce de charogne ?

Outre la limace de mer ou la méduse confite, les pattes de poulet sont peut-être ce qui offense le plus le palais des barbares de l’ouest. Crochues, tout de peau, de tendons, de cartilage, d’ongles et d’os, marinées de diverses manières et couleurs – bleues, roses, vertes, jaunes, violettes, mastic – il plait au local de les mâchonner, grignoter, suçoter, machouiller, aspirant, crachant, ensalivant, dans un geste total, impliquant mâchoire et âme, fressure et microbiote. Manducation éminemment sociale quand entre amis, après la ronde des plats, à longueur de soirée on construit la grande muraille – 打长城 – dǎ chángchéng (i.e. jouer au mahjong) – décortiquant sans fin dans les brumes un peu alcoolisées du cocon chinois qui hait la dissonance, des graines de tournesol dont on crache les écorces qui font au sol un matelas. Que deviendront ces écailles tournesoles à des éons d’ici, quand les aura barattées le remuement des continents ?

Tout comme les calcaires sont des cimetières de foraminifères, tout comme les massifs coralliens sont des excrétions de polypes, tout comme la craie est un précipité de lait de chaux sous les rôts carbonés du pullulement biotique, tout comme à Yellowstone des mares à fumerolles nourrissent des glaires de cyano-bactéries, tout comme les flatulences d’archéo-bactéries éructèrent l’oxygène de notre planète bleue, tout comme en Californie s’étalent des plages de cadavres de bouteille: oui ! archéotofu et archéo-fromages en couches d’épaisseur formidables sont le bas-beurre du vivant !

Le géologue du futur dressera demain la carte des strates rouillées de carcasses de bagnoles, de machines à laver, de graines de tournesols. De noirs mineurs frapperont de leurs pics ces résidus de mastication, ces filons de mangeaille feuilletés, triturés, malaxés, tirés, poussés, pliés, cisaillés, cimentés, écrasés, pulvérisés, enfouis, caramélisés, marmorisés, calcinés par la marmite nucléaire, battus par les déferlantes de gabbro, recyclés par la subduction des cratons, secoués par les coups de rein de Gaïa et l’éjaculation des tsunamis. Poussière où tout retourne, rocs brûlants roulant psittacistes sur le tapis du lemniscate !

C’est probablement aux abysses amères sur l’échine des costales que s’allumèrent les premiers fumeurs noirs dont les déjections soufrées rassasient crevettes translucides et crabes à croûte molle. Tout cela n’était, avant que naisse le temps, avant que Chronos ne distillât la panade, que film d’archées dans le bouillon de culture des origines. Tout est fruit de la vie. Gaïa est comestible ! L’anthropocène digère. Alchimie aux arcanes anguleuses, athanor délicat où tout dépend du réglage fin des feux. Incroyable série d’ajustements d’une prodigieuse finesse qui mènent des morves dégoûtantes aux marbres persillés de basalte et aux quinconces de dyke qu’on voit pendre aux parois des Pamirs et des Hymalayas ! Car il a fallu pour que tout cela existât qu’un chameau, avec patience dans l’azur, se faufile par le chas d’une aiguille. Et, si la planète bleue est verte, c’est bien résultat du mijotage à feux plus ou moins doux des résidus de cuisine du vivant !

Voici les faits qu’exhume l’heuristique puissante de cette science disruptive qu’est l’anthropologie gastrotectonique. D’un point de vue méthodologique, la démarche s’impose. Car il suffit ensuite, par rétro-ingénierie, réversion du temps, assaisonnée d une cuillerée d’algorithme du Père Linpinpin – 零频频大爷粉 – de déduire le passé du présent (et inversement), pour espérer enfin décoder la recette de l’archéo-bouillon.

Que constate-t-on alors ?

De troublantes symétries !

A l’ouest pèse le Puy Mary, très ancienne bulle de magma figé dont les baves de basalte et les lahars de cendre édifièrent au long des millénaires ce strato-volcan, omphalos des Arvernes, aux pentes duquel Vercingétorix le rebelle téta le lait chabrot.

A l’est du supercontinent, sur l’autre plateau de la balance Roberval, se trouve un autre strato-volcan : l’énorme mont Paektu, 백두산, la Grande Montagne blanche, 长白山, dont la racine pivot s’enfonce jusqu’au manteau. Un autre dissident naquit sur ses flancs, Kim Il-sung, celui « Qui Transforme le Jour en Or » – 김일성, 金日成 – père de cette dynastie dont le soleil chaque matin espère le lever de paupière pour éclairer le monde à travers sa prunelle.

Le Massif Central est le château d’eau de la France. Chaque jour, il abreuve Marianne de ses fontaines de bouteilles en plastique. Or – coïncidence ? – l’eau et le feu à Paektu s’embrassent. Un lac, le lac Céleste, occupe la caldéra du volcan. Il ne devrait pas se trouver là, expliquent les géologues, si loin de toute subduction. A moins, à moins… que ne gise loin sous la surface, pincé entre moho et manteau, un océan gigantesque, Pacifique et Atlantique réunis. Ses eaux bouent au contact de la forge de Vulcain et ses vapeurs salées percolent les roches encaissantes, les archéo-tofu. Ainsi Paektu est-il comme ces petits pains – 馒头 – qui cuisent à la vapeur dans leur panier de bambou.

N’est-ce encore qu’une coïncidence que protrude en Mer jaune un cap – que dis-je ? – une péninsule, un appendice, le Shandong de granite ? Il est le nez oriental de L’Eurasie comme Blanc Nez et Gris Nez sont les truffes du ponant que mouche l’Atlantique ? Ces deux oblongues capsules ne sont-elles pas tout également de vieilles croupes cristallines ? La célèbre bière Tsingtao – 青岛啤酒 – n’a-t-elle pas la couleur du chouchen ? Quant à la ville de Qingdao, capitale du Shandong, avec ses villas coloniales allemandes, n’évoque-t-elle pas la celte Brest ? Et Maître Kong – Confucius – né natif du Shandong, n’est-il pas à la mode de Bretagne quelque cousin de Merlin ?

Si les ressemblances sont nombreuses et troublantes – tofu, pélardon, picodon sont bien tous trois de couleur jaune-beurré – l’honnêteté critique impose d’aussi noter dissemblances et singularités. Sous Paektu, tofu cuit aux vapeurs salines ; au pays des Arvernes, limon de caséine et de lait de chaux lessivés par la fonte des glaciers !

On le sait : temps et histoire usent l’émail et l’ivoire des dents. Les chryséléphantines ont toutes succombé aux radulas des vrillettes. Ainsi vont parallèles trottant à l’amble manducation et cognition. Ainsi encore pour écrire ces lignes a-t-il fallu d’abord au paléolithique graver de cupules mimant la course des astres des plaquettes de pierre, puis avec Ptolémée, Copernic, décentrer l’univers, faire avec Galilée et Képler un pas cosmique de côté, avant que Poincaré, Einstein, Bohr, Schrödinger, Planck, Dirac – tant d’autres – déplacent provisoirement l’espace-temps à l’angle de la cornée.

Le reste du récit est trop connu pour qu’on le raconte. On se souvient qu’en son temps la découverte, aveuglante d’évidence, passa d’abord inaperçue. Mais un jour, fulgurant dans l’azur de marbre, elle en ébranla les placides piliers. Depuis des études nombreuses et variées – en micro-gravité, sous enclume de diamant, dans l’infra-jaune ou encore l’ultra-rose – ont confirmé la découverte. Reste ce mystère : comment le fade peut-il naître du fort, l’insipide du goûteux ?

Depuis des décennies pourtant s’accumulaient les indices. On s’expliquait mal la formation du fossé rhodanien. On savait le Gondwana principalement constitué d’archéo-caséine, racine commune tant des protéines du lait de soja que du lait de chèvre, tout comme les archées sont mères des eucaryotes. On supputait notre lune résultat d’une collision ancienne entre Gaïa et Théïa, astéroïde libertarien sauvageon parcourant sur son erre ipséïste les molles géométries riemaniennes de l’outremer surréaliste.

Bien plus : les éléments trace décelés dans les échantillons ramenés de notre satellite (caillette, châtaigne, foudjou, bouquet garni) pointaient vers le lieu géographique de la collision, au mitan de la Drôme et de l’Ardèche antédiluviennes : au beau milieu du Gondwana ! On dépêcha derechef aux quatre orients des deux départements des missions d’exploration à grande débauche de pales d’hélicoptère brassant des palanquées de vent. Et l’on finit par identifier un cratère fossile de longtemps enfoui sous les sédiments. Mais surtout, planté à son ourlet, un panonceau confirmant que c’était bien là le centre du Gondwana ! On peut toujours l’y voir à la Baume-Cornillane [2]! Décisive, la preuve était irréfutable.

D’un coup se complétait le puzzle. Par comparaison le petit pas d’Amstrong était un trébuchement. Contre Ariane, contre Apollo, contre Spoutnik, contre l’ESA et ses tombereaux d’euros, contre la NASA et tous les lingots de Fort Knox, c’était là l’exploit à petit budget de deux astronautes free-lance aux caractères bien trempés. Leur fusée à damier rouge et blanc trône désormais au rond point de Chabeuil [3]. Oui, Gaïa et Séléné partagent une même origine fromagère. Wallace et Gromit [4] avaient raison qui pique-niquèrent là-haut à l’aube d’un lever de terre, se délectant de succulents morceaux de lune, rien d’autre que du pur cheddar ! D’un coup se complétait le puzzle. L’ocre des terrains séléniens ? Leur velours grumeleux entre cantal, comté, beaufort ? Cet effluve de farigoule quand on frotte une pierre de lune à la manière de l’ambre ? Bon sang, c’était bien sûr !

Par comparaison le petit pas d’Amstrong était un trébuchement. Contre Ariane, contre Apollo, contre Spoutnik, contre l’ESA et ses tombereaux d’euros, contre la NASA et tous les lingots de Fort Knox, c’était là l’exploit à petit budget de deux astronautes free-lance aux caractères bien trempés. Ils n’eurent pas l’heur douteux de devoir refuser comme Perelman ou Grothendieck l’insulte de clinquantes médailles de vanité: on ne leur proposa pas. Mais d’accord populaire, on érigea leur fusée à damier rouge et blanc au rond point de Chabeuil [3]. Oui, Gaïa et Séléné partagent une même origine fromagère. Wallace et Gromit [4] avaient raison qui pique-niquèrent là-haut à l’aube d’un lever de terre, se délectant de succulents morceaux de lune. Rien d’autre que du pur cheddar ! « Der Mond besteht aus grünem Käse« [5].

[1] Selon certains experts, l’appellation archéo-pélarcodon serait plus adéquate. Débat semblable à un autre : faut-il dire Golfe persique ou Golfe arabique ? Dispute sur le genre des anges – naît-on ange où le devient-on ? – dont débattaient âprement à Topkapi dans la Constantinople assiégée prêtres, docteurs et savants, mages, vizirs, émirs et mirs.

[2] 44°49’24.9″N 5°02’37.7″E

[3] Bien que certaines chartes anciennes attribuent l’engin au mythique héros Tintin

[4] C’est l’aventure de ces deux héros que dépeint le film « La Grande excursion » de Nick Park et Julian Nott (1994), en s’écartant toutefois libéralement de la vérité historique.

[5] « La lune est faite de fromage vert ». Karl Popper, La connaissance objective, Flammarion, Champs-essais, 1998

anarcho-royaliste-anticapitaliste-pro-Trump

Echange de SMS avec un mien ami

– Etienne, Bonjour. Hier vu des copains chrétiens anticapitalistes et aussi pro-Trump.

– Il faudra les présenter à mon copain anarcho-royaliste !

Toutes ces personnes devraient bien s’entendre avec une autre mienne connaissance qui, pleine d’empathie, regrettait amèrement le suicide de cette « pauvre Natacha Rey » qui mit fin à ses jours suite aux persécutions de l’Etat profond pédophile. Natacha Rey est à l’origine de la rumeur selon laquelle Mme Macron serait un monsieur qui aurait trafiqué son acte de naissance.

Quant à la dite connaissance, elle fut naguère présente sur une liste électorale de gauche. Elle est par ailleurs adepte de la secte boudhiste Falungong (法轮功, Pratique de la roue du Dharma), secte que je croisai à plusieurs reprises dans les parcs publics de Shanghai et même lors d’une cérémonie officielle dans cette même ville avant que le PCC n’interdise ce mouvement en raison de son fonctionnement sectaire et de ses liens avec la CIA.

Coquecigrue et tératologie !

Illustration: une coquecigrue en vrai

assèchement du canal de Panama rebattra-t-il les cartes entre Chine et USA ?

L’article qui suit est un commentaire (à quelques corrections mineures près) à l’article « Le Canal de Panama et la présence chinoise en Amérique Latine », paru dans Asialyst dans sa livraison du 16 février 2025.

Quel étrange monde où la physique d’une part (les pommes qui tombent vers le bas, la nécessité) et l’économie, la finance et la politique internationale peuplent des sphères séparées. Car cet article comporte un point aveugle considérable : le canal de Panama connaît d’importantes tensions sur son approvisionnement en eau, et donc sa navigabilité, ce qui a interdit en une occasion au moins le passage des cargos de très fort tonnage. Une pénurie qui n’est pas près de s’arranger et dont les conséquences géopolitiques seront déterminantes. Or, dans ce domaine, la Chine est mieux placée (ou plus exactement moins mal placée) que les USA, pour la raison que le réchauffement climatique est pris à peu près au sérieux du côté de Pékin alors qu’il est nié du côté de Trump.

Les coûts cachés de l’extractivisme (gaz de schiste, minerais, pétrole, bois, eau, etc) qui revient à financer le compte de résultat en mangeant le capital (les stocks) finiront à revenir en boomerang à la face des USA, sous forme de catastrophes naturelles non assurables qui pèseront en retour sur la capacité d’investissement, sur les filets sociaux, sur la potabilité des eaux, ou même la possibilité de leur usage agricole, le tout déstabilisant profondément la société US. La soutenabilité doit être perçue comme une dimension stratégique et non pas « romantique », « hippie » ou « gauchiste ». La Chine, malgré tous ses défauts, l’a compris, peut-être en raison de sa culture de direction collective et « d’esprit de synthèse », cette dernière idée chère au PCC.

Mais de l’autre côté du Pacifique ce sont des idées probablement trop subtiles pour une société fanatiquement éprise d’individualisme et plus encore pour un présentateur télé né coiffé – sans expérience sociale et n’ayant jamais dû se coltiner au réel – et un ingénieur caractériel dont le succès n’est dû qu’au soutien d’un système financier et économique lui-même délirant et n’ayant qu’une parenté de nom avec la démocratie.

Voice of America is dead, vive Radio Free Europe !

« Kirghizistan: le président Sadyr Japarov «soutient» la proposition de Musk de fermer Radio Free Europe *», nous apprend Radio France Internationale ce 11 février 2025. Voilà une excellente proposition. Une fois n’est pas coutume, me voici sur la même position que Vladimir et Jinping. Se pourrait-il d’ailleurs que Vlad et Jinping, qui connaissent le patron de Musk et son intelligence frustre, ait soufflé la proposition au dictateur Kirghize, que Musk s’empresse de bêler en écho ? A Musk, et d’une manière générale à l’esprit insulaire monolithe US, il faut des idées massives, des blocs de concepts , des nuances monochromes, des bons et des mauvais, un monde simple « sinon », comme disait Goering (à moins que ce soit Lénine ou quelque autre du même accabit), « je sors mon révolver ».

Il faut remercier Musk: les idiots sont parfois utiles. En effet, je connais un peu les Pamir et l’Hindoukoush (Turkestan Chinois, territoires du Nord-Pakistan, Inde du Nord). Les populations dans ces zones, autant en raison de la pauvreté de leurs Etats que des directions autoritaires de ces mêmes Etats, s’appuient sur les ondes courtes pour leur information (un poste de radio est difficilement détectable à la différence d’une connexion internet).

Dans l’ordre de leur préférence venait (venait car elle a disparu) en première place la BBC, reconnue pour son indépendance et son professionnalisme. La seconde place était occupée par la Deutsche Welle. Voice of America ne venait qu’en troisième place, en raison de sa partialité. Mais troisième place quand même. La Dame de Fer a rogné les crédits de la BBC qui aujourd’hui ne diffuse plus sur les ondes courtes – ou au moins a drastiquement réduit son temps d’émission – et dont la qualité et le professionnalisme ont nettement baissé: exit le soft power UK ! Merci Margaret.

Qu’Elon Musk n’ait pas inventé l’eau chaude n’est pas une découverte. Mais une telle abyssale bêtise est réellement surprenante. Comment le néo-martien peut-il ignorer le concept de part de voie ? Autrement dit, qu’importe le message, l’important est de saturer l’espace de l’information ? N’a-t-il pas lu les œuvres complètes de Steve Bannon: « Fill the zone with shit ! ». Oeuvres qui tiennent sur un rouleau de PQ et peuvent être lues au WC et utilement recyclées. La propagande a horreur du vide. Laisser un trou dans la toile et bien vite d’autres voies le comblent.

Les USA sont une île. Une grande île mais une île. Et cette île n’a du son succès et son influence mondiales qu’au fait qu’elle a su sortir de ces frontières, commercer avec le plus grand nombre, installer ses troupes un peu partout. Or, Dieu soit béni, le Très haut a donné au monde Trump pour libérer la planète de l’Oncle Sam et de l’emprise du billet vert.

Après Trump et Musk, dans le silence des ondes, personne en Asie centrale, en Asie Pacifique, en Extrême Orient, en Afrique n’aura plus confiance en les Etats Unis d’Amérique. Et d’autant plus qu’aura disparu son parapluie militaire et se sera tarie et son influence économique.

Voilà une place bien chaude que la France et l’Europe doivent s’employer à occuper d’urgence ! La marque Radio Free Europe est en déshérence ! Approprions-nous la ! Merci Musk (et bon voyage vers Mars), merci Trump, merci président Sadyr Japarov ! Vive Radio France internationale, vive Radio Free Europe !

Sur le même sujet, on peut lire: « Pourquoi la Chine savoure le naufrage de l’Amérique de Donald Trump« , publié sur le Site d’Asialyst

- Radio Free Europe, la mal nommée puisque filiale de Voice of America

étalon et dyades

Le paradoxe EPR (Einstein -Podolsky-Rosen) est désormais bien connu. On le nomme également et plus expressivement phénomène d’intrication. Constaté expérimentalement par le brillant expérimentateur Alain Aspect dont les manipulations ont confirmé les inégalités de Bell montrant ainsi la justesse des déductions d’Einstein, Podolsky et Rosen, le paradoxe connaît aujourd’hui des applications dans le domaine de la cryptographie où il permet d’assurer la confidentialité des messages militaires ou des instructions bancaires.

Dans les années 70, me semble-t-il, le phénomène s’étudiait sous un tout autre angle. Des expérimentations auraient alors été conduites – je n’en ai depuis plus jamais entendu parler et ne saurait apprécier l’objectivité de leurs protocoles – sur la réaction d’embryon de poules (des œufs fécondés) aux souffrances infligées à la mère. Les résultats semblaient montrer une relation entre les douleurs de la mère et les réactions de l’œuf embryon.

Ainsi, entre Vietnam et Flower power, l’intrication nourrissait des recherches sur la relation mère enfant, relation incomparable, unique, à l’origine probablement de toutes les relations sociales. A partir des années 80, ces mêmes recherches s’intéressent à la sécurisation des échanges financiers, militaires ou policiers. On mesure la chemin parcouru.

Mais laissons là ces considérations factuelles pour poser une question, ardue et spécialisée, et en même temps banale et simple, dans le sens où elle intéresse l’aperception directe du monde, la sensation et l’intuition.

Les particules intriquées ont d’abord été considérées comme des exceptions, des monstres physiques. Il n’est plus sûr aujourd’hui qu’elles ne constituent pas une partie importante des particules de l’univers. Les particules intriquées, très simples à produire avec un jeu de miroir semi-diffusant, se comportent comme des dyades, c’est à dire comme reflets distincts mais symétriques. D’un reflet sur un miroir, on ne peut supprimer ni l’objet, ni le reflet. Ainsi se comportent les particules intriquées.

Avec un peu de courage, elles nous conduisent à une géométrie vertigineuse de l’univers. Vertigineuse mais probablement, au moins, accessible en partie.

Mais voilà ma question : comment s’articulent le recyclage baryonique – le recyclage des particules assurant le transport d’information dans l’univers, et donc l’exercice des quatre interactions fondamentales – et le paradoxe EPR ?

Rapprochées, les théorie de l’intrication EPR et celle du recyclage baryonique, nous contraignent à admettre que le reflet « intriqué » transporte instantanément à l’autre bout de l’univers une chaîne de causalité allochtone (une chaîne d’interactions aussi « vieilles » que l’univers mais générée « ailleurs »).

Cette chaîne d’interactions venue « d’ailleurs » vient s’insérer, depuis le monde observé (soumis à nos expérimentations) au sein de la chaîne des événements affectant la dyade distante.

Ces deux symétries (dyades) ont, sous l’hypothèse du recyclage baryonique, connu des destins (chaines causales) divergents. Le paradoxe EPR, expérimentalement démontré, nous conduit à l’obligation d’insérer des chaines causales allochtones au sein de chaines causales autochtones, et vice versa.

Cette insertion doit nécessairement se réaliser sans que soit jamais violée la consécutivité, la cause déterminant la conséquence, sans que jamais soit violée la flèche du temps – ce qu’autorise la métrique de Minkowski – ou le second principe de la thermodynamique. Autrement dit, d’un bout à l’autre, alors même que s’y intriquent des consécutivités « locales » et « lointaines », l’univers demeurera localement cohérent à l’observateur, cause et conséquence entrant pour lui toujours dans un rapport de nécessité .

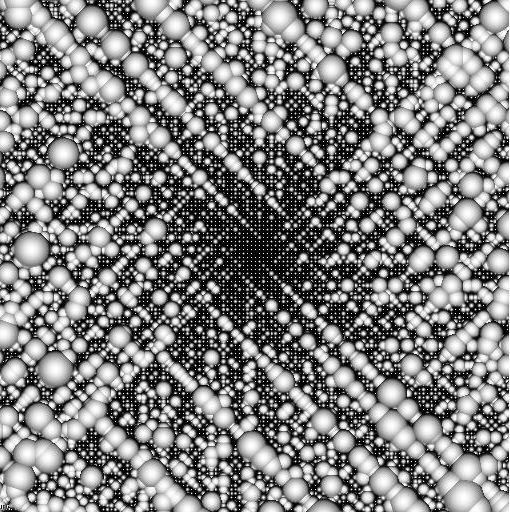

Ainsi si l’on délimite une quelconque portion d’espace-temps contenant au moins une singularité gaussienne, et que l’on dilate, ou contracte infiniment cet espace, je conjecture que l’on obtiendra une distribution de Cauchy. Un tel espace où se conjuguent à la fois paradoxe EPR, recyclage baryonique et transformation des distributions gaussiennes en distributions cauchiennes est d’une puissance métaphysique telle qu’elle remettra en question l’assiette même de nos cultures, pour leur plus grand bien, c’est à dire aujourd’hui pour leur survie.

Quelle est la taille de l’univers ? Pour aborder ce point existent de solides points d’appui (Russel, Gödel, Hofstatder, Planck…): quel étalon peut-on trouver pour mesurer l’univers ? Par définition, aucun étalon ne peut être pris en dehors de l’univers. L’étalon donc partage intrinsèquement les mêmes propriétés que l’objet qu’il mesure. Un tel étalon, miroir de ce qu’il mesure, ne peut donc nous apporter aucune information sur la chose mesurée. Il n’y a pas deux objets : un étalon métreur et un univers métré. De sorte que la question de la taille/durée de l’univers ne peut recevoir qu’une réponse tautologique, c’est à dire évidente et infra-discursive.

L’univers n’a d’extension/durée que rapporté à lui-même. Leur valeur est nécessairement l’unité. Dans un tel espace/durée, la paradoxe EPR cesse d’être un paradoxe. Il devient une évidence, construisant probablement, malgré notre aveuglement, l’essentiel de la durée de nos jours, remplis d’instant à déborder, quand nous n’avons l’œil que sur les lignes de fuite, demain, la mort, le lointain, le cosmos.

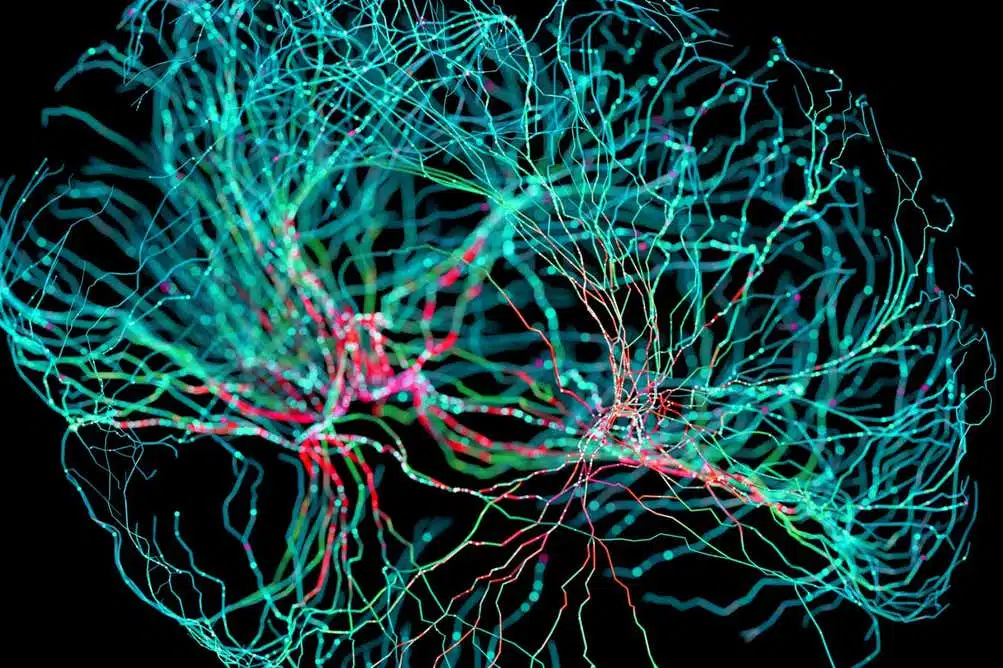

Crédit photo: https://fr.futuroprossimo.it/2024/08/le-fibre-nervose-nel-cervello-generano-entanglement-quantistico/

Océan Ωxεανούς 太平洋 !

Une rue de la ville de Qingdao – 青岛城市 – dont le caractère européen résulte du fait qu’elle fut une colonie allemande, d’où également la bière du même nom qui ne s’apprécie à ses pleins effluves et goûts qu’en Chine.

Un ami sinophile m’écrit de Bretagne,

notre Shandong 山东 à nous.

Ou plutôt notre ShanXi

山西

notre Ouest montagneux,

Car Gris Nez lèche Océan

au ponant

西

Océan

Ωxεανούς

l’immense fleuve grec

coulant autour des continents

que la Chine nomme

太平洋

le grand fleuve pacifique !

Mon Breton sinophile cite

习近平

Xi Jinping,

l’actuel président chinois

Xí Jìn píng

qui

« S’exerce 习

à approcher 近

la paix 平 ! »

Marrant, non ?

La Corée écrit ses patronymes en caractères chinois.

Le nom du dictateur de la partie Nord,

Kim Jong-un, s’écrit

金正恩 !

Bienfait ou Bienfaiteur 恩

de la rectitude 正

d’or 金 !

Désopilant.

Ou non ?

Illustration: Une rue de la ville de Qingdao – 青岛城市 – dont le caractère européen résulte du fait qu’elle fut une colonie allemande, d’où également la bière du même nom qui ne s’apprécie à ses pleins effluves et goûts qu’en Chine.

faillite morale de la démocratie

Aristote et Platon, tous deux membres de l’élite athénienne, craignaient par dessus tout les promesses de quelque führer ou leader populiste qui entraînerait une population subjuguée vers l’aventure politique, la jacquerie, l’incendie. Telle fut aussi la crainte des pères de la démocratie américaine. La révolution française, fille des Lumières, fit le pari d’une démocratie populaire. Bien qu’initialement restreinte à une élite éclairée bourgeoise remplaçant la noblesse, la condition sine qua non de son maintien et de son avenir était l’élévation continue des esprits de tous et de chacun, avec comme corollaires nécessaires la liberté d’information et de parole, de réunion, de débat.

Mais le terme élite est vague et polysémique : il peut exister des élites morales, des élites marchandes ou financières, des élites militaires. Or du point de vue des élites morales, celle militaires ou commerciales n’en sont point, voire leur antithèse. Ainsi l’Eglise réclamait la paix dominicale, condamnait les exactions du puissant envers le faible, le prêt d’argent: le temps appartient à Dieu seulement.

Aujourd’hui les élites morales, ont été balayées: l’élite commerciale et financière tient le haut du pavé. Ce qui distingue les élites morales des autres est la richesse et l’ampleur de leur culture et conséquemment la relativité de leur point de vue, leur aptitude à voir derrière l’horizon du quotidien ou de la durée d’une vie, leur aptitude à penser contre elles-mêmes.

Or, elles sont aujourd’hui parfaitement discrédités, tenues pour incompétentes dans la sphère pratique, fumeuses, sans contact avec le réel. Seul l’Islam rigoriste souhaite les réhabiliter ou les maintenir.

A l’inverse le capitaine d’industrie est vu comme une forme de héros, même si sa pratique le rapproche plus d’un Mengele. Quant aux élites politiques, leur mode de désignation – électif pour les « démocraties », cooptatif pour les régimes autoritaires (la réalité pratique loin de ces termes polaires étant un mélange des divers ingrédients) – sélectionne les plus avides de pouvoir, ceux ayant prendre une revanche sur la société ou contre leur propre folie: bref, les plus tarés.

Ainsi l’avidité, principal moteur des élites marchandes ou financières, est une forme de régression bien peu propre, tout au contraire, à éclairer les destinées humaines. Voilà pourquoi, dans les arts, en philosophie, ou leurs ersatz contemporains, le médiocre qui sied aux esprits médiocres a bien plus de chance de succès que le talent. Et ce d’autant plus que ce médiocre bénéficie du formidable tambour de résonance des médias de masse peuplés de journalistes falots, appréciant l’éthique à l’aune de leur myopie.

La perspective démocratique a donc connu un retournement complet, puisque l’objectif des élites marchandes (ou technique, la technique étant par trop le bras armé de l’argent) n’est plus du tout l’éclairement de la population, son élévation, mais bien le profit qu’elles peuvent réaliser sur l’exploitation de son abêtissement, l’encouragement systématique de ses travers, tares de comportement et biais de cognition : économie de l’in-attention, temps de cerveau disponible, manipulation de masse des affects, comportements, représentations : ceci ne peut que mener à la catastrophe.

A écouter sur le sujet, en remerciant SLP pour cette pertinente suggestion: Benda « La trahison des clercs », France Inter, 2022

Mayotte, social-racisme et droit des peuples à l’autodétermination

Message à M. le maire de Mamoudzou, Mayotte

Monsieur le Maire,

Suite au message révoltant de M. Le Bras sur France Inter ce matin, doutant que les Français de Mayotte soient des Français authentiques, niant le droit d’un peuple à l’autodétermination et rejoignant ainsi MM Poutine et Xi Jinping dans la négation des droits des peuples ukrainiens ou taïwanais, j’adresse tout mon soutien à la communauté française de Mayotte et dénonce avec vigueur le racisme déguisé en bien-pensance de M. Le Bras et d’une bonne partie de la « gauche » de trahison.

Bien sincèrement,

Etienne Maillet

PS: dans mon indignation, j’ai oublié de citer Donald (pas l’amie de Minnie) aux côtés de Xi Jinping et de son ami Vladimir pour son désir d’annexer le Groenland voire le Canada. Je prie Donald de m’excuser…car il le vaut bien !

ouïr et durer

Qu’est-ce qu’un son ? Qu’est-ce qu’entendre ? Quels longs chemins évolutifs nous ont-ils menés jusqu’à ce point où nous jouissons de la musique dans le pur plaisir du massage vibratoire ? De cette émergence, comment rendre compte dans la plus grande exigence méthodologique, c’est à dire en posant a priori le nombre le plus réduit possible plus d’hypothèses et de catégories, en utilisant le moins d’axiomes ? Pour étudier la question de l’ouïe, nous nous interdirons de juger à rebours. Nous devrons tenter, autant que faire se peut, de feindre ignorer ce qu’est un son, ce qu’est la musique, ce qu’est l’entendement qui l’interprète. Plus glabre la tabula rasa d’où s’élance la question, plus dégagé l’horizon de la conjecture.

Nous nous interdirons de poser a priori, préexistant au stimulus, tout entendement, fût-il seulement un moule neutre et passif. Nous nous interdirons le credo qui ferait de l’entendement une instance préfabriquée qui n’attendrait que l’impression, le stimulus, la sensation pour construire le sens, pour percevoir, comprendre. Nous interdirons de poser à priori les catégories même de l’espace et du temps, de l’avant et de l’après, de la cause et de la conséquence.

Nous admettrons toutefois – car il faut bien admettre quelque chose pour connaître quoi que ce soit, ne serait-ce que le cogito même nimbé de brumes comme chez les animaux – que le sens se forme au contact – de quoi, comment le dire ? – et que de ce contact résultent les phénomènes. Au nombre de ces phénomènes, il faut compter tous les objets, toutes les images, toutes les représentations internes comme externes qui informent ces corps. Représentations en effet, car s’il est vrai que l’univers entier est construit sur la soupe quantique virtuelle, si l’observable entier est un brouet vibratoire, il n’y a ni moyen ni lieu de distinguer l’objet et son image, la matière et l’esprit, le sens et son contenant. Sur quelles bases sensibles assurées devrait-on admettre sans douter la partition des phénomènes en deux espèces a priori distinctes, la matière, et l’esprit ?

Or la matière pourrait-être une fiction sans pour autant nier le réel. Pour le matérialisme, la matière possède une réalité propre, externe. Schopenhauer nomme idéalisme matérialiste cette posture métaphysique a priori. Bien qu’elle traverse de part en part toute la science contemporaine, elle est rarement reconnue pour ce qu’elle est : une hypothèse implicite, aveugle et muette comme l’évidence, c’est à dire arbitraire. Hypothèse qui est de l’ordre du credo, de la foi, de la naturalisation phénoménale comme l’histoire en montre des exemples à foison, telles ces dynasties filles du soleil : le pharaon Akhénaton, fils de Rê, ou Louis XIV, le roi soleil, pour ne citer que ceux-là.

Le réel, à l’inverse, désigne la sensation au contact d’un hors-soi à jamais inconnaissable. Il y a un hors-soi, quelque chose plutôt que rien, stable et résistant. Impossible de le nier. Mais ce réel n’est jamais autrement perçu qu’à sa limite, à sa frontière, à son interface avec un percevant doué de la capacité de se relier au monde. Le type de cette interface est simple : je frappe dix, vingt, trente fois contre le mur et à chaque fois je souffre. La seule chose dont je sois raisonnablement sûr est cette douleur, non pas ce mur, sa forme, sa couleur, sa texture, toutes informations que je n’acquiers que via les sens et l’entendement.

Nous montrerons que quelques forces simples seulement, mais constamment rejouées au cours de la complexification du vivant rendent compte sans mystère du passage de la sensation primitive affectant la bactérie au sens, à la culture, à la musique. Si le monde nous apparaît d’une si stupéfiante et complexe simplicité, c’est seulement qu’à l’instar de l’éphémère ailé, il inonde l’esprit l’instant d’un clin d’œil puis plus rien. Ou bien encore à la manière de la télévision, qui montre des spectacles quand il ne s’agit que du déplacement trop rapide pour être saisi – hors du domaine humain – d’un point lumineux, et quand encore ce spectateur n’a pas étudié la mécanique ondulatoire.

Puisque nous nous astreignons à la frugalité logique, nous devrons construire de manière crédible l’espace, la durée, la causalité que nous ne posons pas à priori. Crédible, c’est à dire conforme à l’expérience, aux résultats expérimentaux reproductibles et en accord global avec les théories scientifiques contemporaines venues de divers cadrans de la connaissance : théories de l’esprit (sciences de la connaissance, neurobiologie), logique naturelle et cybernétique (oscillateurs stochastiques), biologie, éthologie, écologie, anthropologie, physique (relativité générale, mécanique quantique), théorie des nombres, théorie des graphes, fractales, topologie, chaos stochastique, flux et attracteurs, hologramme, théories morales et politiques.

Le futur a rebours

Le jugement à rebours que nous nous efforcerons d’éviter, qui plaque sur le passé les conditions du présent, est un piège redoutable d’une occurrence fréquente. Ainsi en anthropologie, l’homme ancien n’est trop souvent dans l’esprit de ceux qui y songent, qu’un homme moderne ayant vécu longtemps avant le penseur contemporain. Il ne lui manquerait pour être actuel que les connaissances accumulées entre temps: il suffirait de remplir un vase dont la forme est donnée une fois pour toute. Remplissage de connaissances tout extérieures d’un esprit qui subjectivement ne différerait en rien du nôtre

Mais est-on si sûr que les contenants de jadis et d’aujourd’hui sont vraiment les mêmes? L’homme ancien partageait-il avec nous les mêmes catégories, fussent-elles aussi fondamentales, triviales ou évidentes que l’espace, le temps, le passé, le futur ? Ou bien ces catégories ont-elles elles-mêmes une histoire, un développement ?

Si l’esprit n’est qu’un contenant à la forme définitive n’attendant en pure neutralité que d’être rempli, si Athéna naît toute cuirassée du crâne de Jupiter, il faudra alors admettre qu’avant la parole la pensée allait son train selon les mêmes modes qu’aujourd’hui. Et puisque les animaux ne sont pas doués de langage, il faudra également admettre qu’en deçà de leur mutisme, leurs pensers ne diffèrent pas des nôtres. Or si dans une certaine mesure on peut l’accepter des primates, il faudra également par récursion considérer que les catégories subjectives de la limace ne diffèrent pas des nôtres.

Or c’est bien le contraire que présentent avec une évidence croissante les disciplines de la connaissance. Le cortex, cette instance supérieure de la cognition où nous logeons concepts et pensée réflexive, a une histoire comme ont une histoire parallèle et intriquée les réflexes, sensations, émotions, gestes, images. Comment dès lors pensait-on avant le langage ? Comment communiquait-on ? Quelles images se formaient-elles dans l’esprit ? Or si le sens s’applique sur le corps, s’il se confond avec lui, il n’y a plus dès lors de monde extérieur autonome et directement accessible. Il n’y a plus d’outre-là qui contiendrait plus de vérité qu’en-deçà. La perspective est effrayante car elle interdit tout naturalisme, toute vérité extérieure et renvoie directement l’homme à sa solitude ontologique. Et c’est là probablement la raison pour laquelle l’homme préfère rester aveugle à l’idée que n’existe en dehors de lui aucune raison certaine.

L’un des lieux encore où se manifeste avec le plus de vigueur l’illusoire l’interprétation à rebours si lourde d’inconséquences philosophiques, scientifiques et pratiques est le big bang. Non pas les mesures probantes répétées depuis des décennies. Il ne s’agit pas de nier quoi que ce soit des mesures expérimentales. Mais bien de questionner l’interprétation qui en est donnée. La critique interne de la théorie elle-même invalide l’interprétation triviale du big-bang comme origine. La relativité indique en effet que lorsque la densité d’énergie du milieu est extrême – situation qui était celle présidant au big bang à t0+ ε– le temps relatif est extrêmement « ralenti » voire cesse de couler. Or si des durées relatives ne coulent pas ou pratiquement pas, il faut en conclure qu’elles n’ont pas cessé de ne pas couler ou de couler infiniment lentement. C’est proprement ce que dit la théorie : divers temps relatifs coexistent dans l’univers. On ne peut pas ne pas en conclure que ces durées sont coexistantes à notre présent terrestre local et non pas passées comme on l’entend souvent dire. Conséquemment le big bang n’est pas un passé mais bien un actuel. Ou dit autrement, il n’y a pas de durée derrière le mur de Planck.

On ajoute une couche encore d’absurdité interprétative quand prenant le train du temps à l’envers on prétend « voir » l’univers quelques « instants » après le big bang. Or quelques « instants » après le big bang, aucun humain n’existait. Il n’y eut donc jamais de situation dans laquelle un œil vît l’univers en ses balbutiements[1]. Si bien qu’affirmer que l’on aurait saisi quasi photographiquement l’univers en sa gésine – 380 000 ans « après » le big-bang – relève d’une interprétation de mystagogues pataphysiciens aux dessins ultérieurs.

Or la théorie stricto-sensu fait du big-bang l’initiateur de la durée et la condition de possibilité de l’étalon qui la mesure, l’année (qui est rappelons-le une circumambulation terrestre autour du soleil bornée par deux solstices). L’erreur consiste ici à confondre prémisse et dérivée, à expliquer la cause par sa conséquence. Erreur au fond identique à celle par quoi il est souvent affirmé que les lois physiques sont symétriques par retournement du temps : t(L)=-t(L) (où t est le temps, L une loi physique quelconque). Or c’est tout simplement là tomber dans la fiction d’une proposition logique suspendue hors du temps et hors de toute conscience, logique et conscience vivantes et mortelles [2].

La durée et ne saurait être la cause de ce dont elle est conséquence. Nous tenterons dans cet essai de ne pas succomber à l’erreur consistant à penser le passé depuis les cadres mentaux du présent. Tâche ardue et presque impossible tant le langage, naturel, symbolique, mathématique – et l’entendement sont eux-mêmes inextricablement et d’emblée engagés dans la temporalité.

[1] Voir notre texte « Un poil après le futur »

[2] On pourra se référer ici aux considérations d’Alain Connes sur les espaces non commutatifs

Presque rien, moins que tout

Ces bases posées, nous allons au moyen d’une expérience de pensée tenter d’analyser ce qu’est un son et ce mystère par quoi la musique nous enchante.

Imaginons le plus infime des animaux de la plus extrême simplicité : cellule unique, pas même nécessairement eucaryote, peut-être même dépourvue d’enveloppe. De tels organites peuvent aujourd’hui s’observer dans d’infimes diverticules argileux ou des minuscules vacuoles liquides telles qu’en recèlent les glaces polaires ou d’autres micro-milieux. Les connaissances actuelles tendent à y reconnaître de possibles sources de la biosphère.

Image: Protist Paramecium aurelia with contractile vacuoles (source: Wikipedia). La structure ici présentée est déjà extrêmement complexe en comparaison de l’organite imaginaire utilisée dans notre démonstration. Toutefois, au sein de cette structure, les vacuoles contractiles (traits noirs), réagissant à l’équilibre osmotique, ont un comportement proche de cet organite imaginaire.

Simplissime, notre organite peut-être archaïque tout aussi bien que parfaitement contemporain. Nous allons suivre en pensée ses avatars ontologiques. Cet organite n’a au départ pas de compétences. Il est au surplus dénué de tout organe des sens, de tout sens de l’espace et de la durée. Rien ne lui indique qu’il est. Pour cet animalcule, dont la masse est si faible, le milieu cyclique qui le baigne est relativement extrêmement énergétique et puissant. Une simple onde acoustique en modifie la pression interne. Outre cela, il subit un intense pilonnage photonique ; les rayons cosmiques le bombardent ; le flux et le reflux des marées gravitationnelles en barattent les entrailles, tandis qu’alternent obscurité et lumière, canicules et frimas, que changent incessamment salinité, hygrométrie…

Ces influences externes constituent, eu égard à la ténuité de notre ciron, de formidables facteurs perturbateurs. Elles sont, toutes proportions gardées, comparables à l’action de ces grosses planètes capables de malaxer les entrailles de leurs satellites au point d’en fondre les minéraux en magmas éruptifs. Tel est le rapport gigantesque entre l’organite et l’univers. Telles furent, ou plutôt telles sont, les prémisses de la vie. Telles sont et non telles furent, car, on le verra, le passé est nécessairement postérieur au présent.

Donné le gigantisme des rapports entre sujet – notre organite – et objet extérieur (tout le reste), les rapports entre fréquence propres du ciron et fréquences externes incidentes sont des « percepts » presque immédiats. L’extérieur malaxe directement le corps de l’animal. La sensation de « l’extérieur » est ainsi presque directement intuitionnée.

Or le jeu de ces influences – cosmique, stellaire, gravitationnelle, climatique, thermique…- triturant intimement la substance de l’organite, ne peut manquer de déterminer cycliquement des états remarquables selon que les influences incidentes sont en opposition ou bien en conjonction de phase avec la fréquence propre du ciron, amplifiant ou au contraire amortissant tel ou tel phénomène ou réaction métabolique, déterminant polarisations, conjonctions de phases, unissons, points d’orgue, bonaces.

D’emblée se singularisent certains régimes vibratoires : ainsi l’unisson quand intérieur et extérieur résonnent selon une proportion entière, 1,2,3… L’animalcule ainsi probablement déjà « connaît » comme sensation l’octave, le double, dont le type est un rapport de sympathie entre fréquence propre et fréquence du tout environnant quand le corps de l’animalcule vibre en harmonie avec le milieu qui le baigne.

Ainsi quelque sens du rythme et du nombre – la même chose au fond – apparaît ainsi dès la bactérie. Deux sons résonnant à l’unisson, ou bien selon des périodes doubles (à l’octave), manifestent à l’oreille humaine le nombre entier ou réel. La notion intuitive du double – 2 – de la moitié – ½ – est là tout entière en gésine. Voici naissant les nombres entiers, écho des rapports triples, quintuples, septuples… entre fréquence propre de l’organite et fréquence incidente.

Nul besoin donc de présupposer le nombre comme être ou existant, comme idée platonicienne : il est d’abord rapport sensible, intuitionné de deux grandeurs, chacune en elle-même incommensurable.

L’ouïe, fondamentalement, est une « capacité de calcul ». Elle compare un champ vibratoire interne, présent déjà aux niveaux les plus fins et le champ externe, qui s’étend du très proche jusqu’aux confins de l’univers. Toutefois, il ne peut se concevoir qu’aucun hiatus ne sépare l’organite de l’univers. Les rapports entre l’organite et son environnement sont « presque » immédiats, « presque » directs, et d’autant plus que les fréquences propres relatives de l’animalcule et du milieu englobant approchent de l’unisson. Presque : car sans ce « presque », fût-il epsilonesque, l’englobé se confondrait avec l’englobant et ne pourrait constituer un objet. Ce n’est que parce qu’entre l’univers et le percevant se maintient une tension, une différence, un soupçon d’altérité au moins, que le percevant justement se distingue du reste de l’univers. A défaut d’une singularité, il n’y ni percept, ni percevant.

Réduite à l’os, cette différence entre fréquence propre de l’organite et fréquence propre de l’englobant se confond probablement – j’en fais la conjecture – avec la constante de Planck[1], à la fois quantum d’énergie, quantum d’information et durée source.