Qu’est-ce qu’un son ? Qu’est-ce qu’entendre ? Quels longs chemins évolutifs nous ont-ils menés jusqu’à ce point où nous jouissons de la musique dans le pur plaisir du massage vibratoire ? De cette émergence, comment rendre compte dans la plus grande exigence méthodologique, c’est à dire en posant a priori le nombre le plus réduit possible plus d’hypothèses et de catégories, en utilisant le moins d’axiomes ? Pour étudier la question de l’ouïe, nous nous interdirons de juger à rebours. Nous devrons tenter, autant que faire se peut, de feindre ignorer ce qu’est un son, ce qu’est la musique, ce qu’est l’entendement qui l’interprète. Plus glabre la tabula rasa d’où s’élance la question, plus dégagé l’horizon de la conjecture.

Nous nous interdirons de poser a priori, préexistant au stimulus, tout entendement, fût-il seulement un moule neutre et passif. Nous nous interdirons le credo qui ferait de l’entendement une instance préfabriquée qui n’attendrait que l’impression, le stimulus, la sensation pour construire le sens, pour percevoir, comprendre. Nous interdirons de poser à priori les catégories même de l’espace et du temps, de l’avant et de l’après, de la cause et de la conséquence.

Nous admettrons toutefois – car il faut bien admettre quelque chose pour connaître quoi que ce soit, ne serait-ce que le cogito même nimbé de brumes comme chez les animaux – que le sens se forme au contact – de quoi, comment le dire ? – et que de ce contact résultent les phénomènes. Au nombre de ces phénomènes, il faut compter tous les objets, toutes les images, toutes les représentations internes comme externes qui informent ces corps. Représentations en effet, car s’il est vrai que l’univers entier est construit sur la soupe quantique virtuelle, si l’observable entier est un brouet vibratoire, il n’y a ni moyen ni lieu de distinguer l’objet et son image, la matière et l’esprit, le sens et son contenant. Sur quelles bases sensibles assurées devrait-on admettre sans douter la partition des phénomènes en deux espèces a priori distinctes, la matière, et l’esprit ?

Or la matière pourrait-être une fiction sans pour autant nier le réel. Pour le matérialisme, la matière possède une réalité propre, externe. Schopenhauer nomme idéalisme matérialiste cette posture métaphysique a priori. Bien qu’elle traverse de part en part toute la science contemporaine, elle est rarement reconnue pour ce qu’elle est : une hypothèse implicite, aveugle et muette comme l’évidence, c’est à dire arbitraire. Hypothèse qui est de l’ordre du credo, de la foi, de la naturalisation phénoménale comme l’histoire en montre des exemples à foison, telles ces dynasties filles du soleil : le pharaon Akhénaton, fils de Rê, ou Louis XIV, le roi soleil, pour ne citer que ceux-là.

Le réel, à l’inverse, désigne la sensation au contact d’un hors-soi à jamais inconnaissable. Il y a un hors-soi, quelque chose plutôt que rien, stable et résistant. Impossible de le nier. Mais ce réel n’est jamais autrement perçu qu’à sa limite, à sa frontière, à son interface avec un percevant doué de la capacité de se relier au monde. Le type de cette interface est simple : je frappe dix, vingt, trente fois contre le mur et à chaque fois je souffre. La seule chose dont je sois raisonnablement sûr est cette douleur, non pas ce mur, sa forme, sa couleur, sa texture, toutes informations que je n’acquiers que via les sens et l’entendement.

Nous montrerons que quelques forces simples seulement, mais constamment rejouées au cours de la complexification du vivant rendent compte sans mystère du passage de la sensation primitive affectant la bactérie au sens, à la culture, à la musique. Si le monde nous apparaît d’une si stupéfiante et complexe simplicité, c’est seulement qu’à l’instar de l’éphémère ailé, il inonde l’esprit l’instant d’un clin d’œil puis plus rien. Ou bien encore à la manière de la télévision, qui montre des spectacles quand il ne s’agit que du déplacement trop rapide pour être saisi – hors du domaine humain – d’un point lumineux, et quand encore ce spectateur n’a pas étudié la mécanique ondulatoire.

Puisque nous nous astreignons à la frugalité logique, nous devrons construire de manière crédible l’espace, la durée, la causalité que nous ne posons pas à priori. Crédible, c’est à dire conforme à l’expérience, aux résultats expérimentaux reproductibles et en accord global avec les théories scientifiques contemporaines venues de divers cadrans de la connaissance : théories de l’esprit (sciences de la connaissance, neurobiologie), logique naturelle et cybernétique (oscillateurs stochastiques), biologie, éthologie, écologie, anthropologie, physique (relativité générale, mécanique quantique), théorie des nombres, théorie des graphes, fractales, topologie, chaos stochastique, flux et attracteurs, hologramme, théories morales et politiques.

Le futur a rebours

Le jugement à rebours que nous nous efforcerons d’éviter, qui plaque sur le passé les conditions du présent, est un piège redoutable d’une occurrence fréquente. Ainsi en anthropologie, l’homme ancien n’est trop souvent dans l’esprit de ceux qui y songent, qu’un homme moderne ayant vécu longtemps avant le penseur contemporain. Il ne lui manquerait pour être actuel que les connaissances accumulées entre temps: il suffirait de remplir un vase dont la forme est donnée une fois pour toute. Remplissage de connaissances tout extérieures d’un esprit qui subjectivement ne différerait en rien du nôtre

Mais est-on si sûr que les contenants de jadis et d’aujourd’hui sont vraiment les mêmes? L’homme ancien partageait-il avec nous les mêmes catégories, fussent-elles aussi fondamentales, triviales ou évidentes que l’espace, le temps, le passé, le futur ? Ou bien ces catégories ont-elles elles-mêmes une histoire, un développement ?

Si l’esprit n’est qu’un contenant à la forme définitive n’attendant en pure neutralité que d’être rempli, si Athéna naît toute cuirassée du crâne de Jupiter, il faudra alors admettre qu’avant la parole la pensée allait son train selon les mêmes modes qu’aujourd’hui. Et puisque les animaux ne sont pas doués de langage, il faudra également admettre qu’en deçà de leur mutisme, leurs pensers ne diffèrent pas des nôtres. Or si dans une certaine mesure on peut l’accepter des primates, il faudra également par récursion considérer que les catégories subjectives de la limace ne diffèrent pas des nôtres.

Or c’est bien le contraire que présentent avec une évidence croissante les disciplines de la connaissance. Le cortex, cette instance supérieure de la cognition où nous logeons concepts et pensée réflexive, a une histoire comme ont une histoire parallèle et intriquée les réflexes, sensations, émotions, gestes, images. Comment dès lors pensait-on avant le langage ? Comment communiquait-on ? Quelles images se formaient-elles dans l’esprit ? Or si le sens s’applique sur le corps, s’il se confond avec lui, il n’y a plus dès lors de monde extérieur autonome et directement accessible. Il n’y a plus d’outre-là qui contiendrait plus de vérité qu’en-deçà. La perspective est effrayante car elle interdit tout naturalisme, toute vérité extérieure et renvoie directement l’homme à sa solitude ontologique. Et c’est là probablement la raison pour laquelle l’homme préfère rester aveugle à l’idée que n’existe en dehors de lui aucune raison certaine.

L’un des lieux encore où se manifeste avec le plus de vigueur l’illusoire l’interprétation à rebours si lourde d’inconséquences philosophiques, scientifiques et pratiques est le big bang. Non pas les mesures probantes répétées depuis des décennies. Il ne s’agit pas de nier quoi que ce soit des mesures expérimentales. Mais bien de questionner l’interprétation qui en est donnée. La critique interne de la théorie elle-même invalide l’interprétation triviale du big-bang comme origine. La relativité indique en effet que lorsque la densité d’énergie du milieu est extrême – situation qui était celle présidant au big bang à t0+ ε– le temps relatif est extrêmement « ralenti » voire cesse de couler. Or si des durées relatives ne coulent pas ou pratiquement pas, il faut en conclure qu’elles n’ont pas cessé de ne pas couler ou de couler infiniment lentement. C’est proprement ce que dit la théorie : divers temps relatifs coexistent dans l’univers. On ne peut pas ne pas en conclure que ces durées sont coexistantes à notre présent terrestre local et non pas passées comme on l’entend souvent dire. Conséquemment le big bang n’est pas un passé mais bien un actuel. Ou dit autrement, il n’y a pas de durée derrière le mur de Planck.

On ajoute une couche encore d’absurdité interprétative quand prenant le train du temps à l’envers on prétend « voir » l’univers quelques « instants » après le big bang. Or quelques « instants » après le big bang, aucun humain n’existait. Il n’y eut donc jamais de situation dans laquelle un œil vît l’univers en ses balbutiements[1]. Si bien qu’affirmer que l’on aurait saisi quasi photographiquement l’univers en sa gésine – 380 000 ans « après » le big-bang – relève d’une interprétation de mystagogues pataphysiciens aux dessins ultérieurs.

Or la théorie stricto-sensu fait du big-bang l’initiateur de la durée et la condition de possibilité de l’étalon qui la mesure, l’année (qui est rappelons-le une circumambulation terrestre autour du soleil bornée par deux solstices). L’erreur consiste ici à confondre prémisse et dérivée, à expliquer la cause par sa conséquence. Erreur au fond identique à celle par quoi il est souvent affirmé que les lois physiques sont symétriques par retournement du temps : t(L)=-t(L) (où t est le temps, L une loi physique quelconque). Or c’est tout simplement là tomber dans la fiction d’une proposition logique suspendue hors du temps et hors de toute conscience, logique et conscience vivantes et mortelles [2].

La durée et ne saurait être la cause de ce dont elle est conséquence. Nous tenterons dans cet essai de ne pas succomber à l’erreur consistant à penser le passé depuis les cadres mentaux du présent. Tâche ardue et presque impossible tant le langage, naturel, symbolique, mathématique – et l’entendement sont eux-mêmes inextricablement et d’emblée engagés dans la temporalité.

[1] Voir notre texte « Un poil après le futur »

[2] On pourra se référer ici aux considérations d’Alain Connes sur les espaces non commutatifs

Presque rien, moins que tout

Ces bases posées, nous allons au moyen d’une expérience de pensée tenter d’analyser ce qu’est un son et ce mystère par quoi la musique nous enchante.

Imaginons le plus infime des animaux de la plus extrême simplicité : cellule unique, pas même nécessairement eucaryote, peut-être même dépourvue d’enveloppe. De tels organites peuvent aujourd’hui s’observer dans d’infimes diverticules argileux ou des minuscules vacuoles liquides telles qu’en recèlent les glaces polaires ou d’autres micro-milieux. Les connaissances actuelles tendent à y reconnaître de possibles sources de la biosphère.

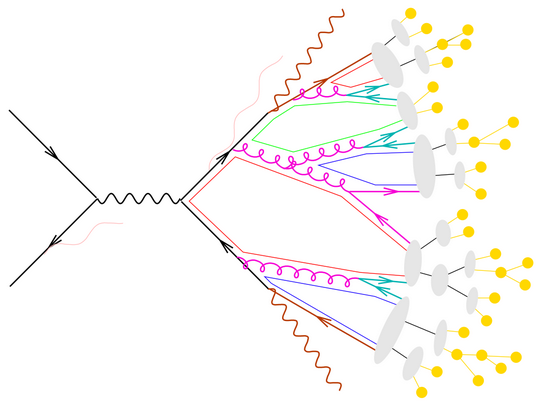

Image: Protist Paramecium aurelia with contractile vacuoles (source: Wikipedia). La structure ici présentée est déjà extrêmement complexe en comparaison de l’organite imaginaire utilisée dans notre démonstration. Toutefois, au sein de cette structure, les vacuoles contractiles (traits noirs), réagissant à l’équilibre osmotique, ont un comportement proche de cet organite imaginaire.

Simplissime, notre organite peut-être archaïque tout aussi bien que parfaitement contemporain. Nous allons suivre en pensée ses avatars ontologiques. Cet organite n’a au départ pas de compétences. Il est au surplus dénué de tout organe des sens, de tout sens de l’espace et de la durée. Rien ne lui indique qu’il est. Pour cet animalcule, dont la masse est si faible, le milieu cyclique qui le baigne est relativement extrêmement énergétique et puissant. Une simple onde acoustique en modifie la pression interne. Outre cela, il subit un intense pilonnage photonique ; les rayons cosmiques le bombardent ; le flux et le reflux des marées gravitationnelles en barattent les entrailles, tandis qu’alternent obscurité et lumière, canicules et frimas, que changent incessamment salinité, hygrométrie…

Ces influences externes constituent, eu égard à la ténuité de notre ciron, de formidables facteurs perturbateurs. Elles sont, toutes proportions gardées, comparables à l’action de ces grosses planètes capables de malaxer les entrailles de leurs satellites au point d’en fondre les minéraux en magmas éruptifs. Tel est le rapport gigantesque entre l’organite et l’univers. Telles furent, ou plutôt telles sont, les prémisses de la vie. Telles sont et non telles furent, car, on le verra, le passé est nécessairement postérieur au présent.

Donné le gigantisme des rapports entre sujet – notre organite – et objet extérieur (tout le reste), les rapports entre fréquence propres du ciron et fréquences externes incidentes sont des « percepts » presque immédiats. L’extérieur malaxe directement le corps de l’animal. La sensation de « l’extérieur » est ainsi presque directement intuitionnée.

Or le jeu de ces influences – cosmique, stellaire, gravitationnelle, climatique, thermique…- triturant intimement la substance de l’organite, ne peut manquer de déterminer cycliquement des états remarquables selon que les influences incidentes sont en opposition ou bien en conjonction de phase avec la fréquence propre du ciron, amplifiant ou au contraire amortissant tel ou tel phénomène ou réaction métabolique, déterminant polarisations, conjonctions de phases, unissons, points d’orgue, bonaces.

D’emblée se singularisent certains régimes vibratoires : ainsi l’unisson quand intérieur et extérieur résonnent selon une proportion entière, 1,2,3… L’animalcule ainsi probablement déjà « connaît » comme sensation l’octave, le double, dont le type est un rapport de sympathie entre fréquence propre et fréquence du tout environnant quand le corps de l’animalcule vibre en harmonie avec le milieu qui le baigne.

Ainsi quelque sens du rythme et du nombre – la même chose au fond – apparaît ainsi dès la bactérie. Deux sons résonnant à l’unisson, ou bien selon des périodes doubles (à l’octave), manifestent à l’oreille humaine le nombre entier ou réel. La notion intuitive du double – 2 – de la moitié – ½ – est là tout entière en gésine. Voici naissant les nombres entiers, écho des rapports triples, quintuples, septuples… entre fréquence propre de l’organite et fréquence incidente.

Nul besoin donc de présupposer le nombre comme être ou existant, comme idée platonicienne : il est d’abord rapport sensible, intuitionné de deux grandeurs, chacune en elle-même incommensurable.

L’ouïe, fondamentalement, est une « capacité de calcul ». Elle compare un champ vibratoire interne, présent déjà aux niveaux les plus fins et le champ externe, qui s’étend du très proche jusqu’aux confins de l’univers. Toutefois, il ne peut se concevoir qu’aucun hiatus ne sépare l’organite de l’univers. Les rapports entre l’organite et son environnement sont « presque » immédiats, « presque » directs, et d’autant plus que les fréquences propres relatives de l’animalcule et du milieu englobant approchent de l’unisson. Presque : car sans ce « presque », fût-il epsilonesque, l’englobé se confondrait avec l’englobant et ne pourrait constituer un objet. Ce n’est que parce qu’entre l’univers et le percevant se maintient une tension, une différence, un soupçon d’altérité au moins, que le percevant justement se distingue du reste de l’univers. A défaut d’une singularité, il n’y ni percept, ni percevant.

Réduite à l’os, cette différence entre fréquence propre de l’organite et fréquence propre de l’englobant se confond probablement – j’en fais la conjecture – avec la constante de Planck[1], à la fois quantum d’énergie, quantum d’information et durée source.

Ainsi pour l’animalcule déjà une distance se sent, reflet de ses cyclicités propres face aux cyclicités globales ou au contraire fines des « objets » qui l’environnent. Chacune de ces cyclicités est intrinsèquement incommensurable, propre à chaque objet et en marquant l’existence singulière, cet objet fût-il l’univers lui-même. Mais bien qu’intrinsèquement incommensurable chacune en elle-même, leur croisement détermine une durée et un lieu réels, manifestes, et donc la possibilité d’une métrique locale. Cette distance/durée est assimilable à un gradient d’énergie, toujours orienté dans le même sens, de l’extérieur, d’où provient l’énergie, vers l’intérieur, qui la consomme. On nomme généralement ce gradient flèche du temps. A tort, pour la raison que le mot « temps » ne recouvre aucune réalité de l’univers. Seuls s’y distinguent l’instant et la différence élémentaire entre le soi et l’hors-soi.

[1] Quelle est la signification des constantes cosmologiques ? Sont-elles des sortes de « nombres architectes », nombres architectes au nombre nécessairement d’une poignée seulement, et dont les produits architectoniques se verraient au sein des nombres sous forme de nombres « univers », « imaginaires », « premiers », etc. Notons en passant que la dimension de Planck n’adopte ses valeurs bizarres et pas très élégantes – 1,616 × 10-35 mètre, 2,177 × 10−8 kg, 5,391 × 10−44 s ,1,875 × 10−18 C, etc – que parce qu’aperçue, ex-post, depuis ses conséquences, et non depuis son in-ception, nécessairement hors d’atteinte de l’entendement, puisque condition de possibilité de l’aperception. On pourrait bien comme à C, lui accorder la valeur unitaire 1.

Morula

Notre cellule flotte dans l’océan. Au-dessus d’elle tournoie la voûte céleste, s’entrechoquent les galaxies, explosent les supernovae. Des branes cinglent l’univers de part en part en quelques battements, tandis qu’à des niveaux plus fins l’agitation brownienne triture infatigable la soupe de particules bouillonnant et grumèlant depuis le « vide » quantique, instable et gorgé d’énergie. Voilà ce qu’est, pour notre morula, l’univers. Voilà ce qu’il est pour nous aussi, même si de sa réalité profonde nous n’entrevoyons que ce qui est d’emblée utile à notre pérennité phénoménale.

Notre morula ne peut être transparente. Elle est au moins diaphane. Car nécessairement, à quelque niveau, elle transforme la portion d’univers qui l’accueille. Un corps imaginaire, totalement transparent à tous les rayonnements, se laisserait traverser sans altérer le champ incident. Un corps battant à l’unisson de tous les champs vibratoires, n’interagissant aucunement avec son environnement, ne pourrait du fait même de sa parfaite consonance avec ce qui n’est pas lui, développer une quelconque instance de relation avec un extérieur envers lequel il n’entretient aucune différence de potentiel, aucune arythmie, aucune syncope, aucun glissement, aucune solution de continuité. De fait aucune existence, aucune perception ne sont envisageables sans une différence d’avec le milieu, même la plus infime.

Plongé dans un champ vibrant, un corps réagit en adoptant un mode vibratoire particulier, synthèse dynamique du champ incident et des caractéristiques singulières de l’objet. En retour il modifie le champ incident à la manière dont, dans les jardins Zen les ondes de gravier heurtent et contournent les rochers en en soulignant les contours, ou bien encore à la façon dont la pluie solaire aux abords de la terre toronne au sein de la ceinture de Van Allen.

Le décalage entre mode vibratoire propre de l’organite – sa fréquence propre de résonnance – et la mer vibratoire qui l’englobe, fournit la condition de possibilité du développement d’un organe du sens. Cet écart, aussi ténu soit-il, constitue la racine du sens, la condition de possibilité de la construction d’un soi et d’un hors-soi primitifs. La discontinuité du milieu manifeste et délimite la singularité, discontinuité qui est la condition de possibilité de l’émergence d’un organe de relation au monde, d’un organe des sens.

Parler de vibration, c’est interdire l’arrêt. Il n’y a pas de vibration statique, même si localement deux ondes en opposition de phase créent une immobilité virtuelle. Entre l’organite et son environnement circule sans cesse une théorie d’états miroir, par lesquels l’organite ajuste son mode vibratoire aux influences incidentes dans des figures dont le camaïeu complexe – les Moires des vieux Grecs – reflète la structure et les relations entre en-soi et hors-soi. De sorte qu’organite et environnement, en soi et hors soi, intègrent tous deux à chaque instant tous les états de l’univers[1]. Ainsi peut-on dire de la même manière, avec certes quelque approximation, que le mouvement d’une molécule de l’océan reflète et intègre l’ensemble des mouvements de la masse océanique.

Outre un corps, notre organite comporte une limite, une frontière, en deçà de quoi finit l’en-soi, au-delà de quoi commence l’hors-soi. Il n’est pas même nécessaire que cette limite soit matérialisée par une membrane, une enveloppe. Elle peut n’être qu’une solution de continuité en deçà et au-delà de quoi diffèrent nature physique (densité, d’élasticité, comportement dynamique, etc.) ou chimique (salinité, acidité…)

Cette enveloppe, remarquons-le est bidimensionnelle, quand le vitellus est tridimensionnel. Ainsi le régime vibratoire de la limite diffère-t-il nécessairement de celui de la masse de l’organite. Aux modes vibratoires tridimensionnels rétroagis de l’en-soi et de l’hors-soi se superpose le mode vibratoire bidimensionnel de l’enveloppe. De sorte que le sens du « dedans » et du « dehors » émerge du comportement original de la limite. L’embryologie le confirme, qui observe une origine commune au système nerveux (encéphale, moelle épinière, plexus, nerfs) et à la peau, conçue comme un prolongement périphérique du cerveau. Cette peau-limite recèle en puissance les éléments d’une théorie[2] de l’espace, sens dont, par hypothèse, notre organite n’était pas au départ doué.

Vibrer emporte encore une conséquence importante. Vibrer interdit le repos. Le corps de notre organite, incessamment soumis à une myriade d’influences périodiques, n’est jamais quiet.

Ainsi dans le cas d’une onde acoustique, alternance de pression et de relâchement, le corps de notre animalcule se voit alternativement comprimé puis étiré. En sorte que l’état énergétique de notre organite n’est jamais « consécutivement » semblable. Pour le ciron, cela n’est pas sans conséquence : il lui faut réguler continuellement à la fois l’accroissement d’énergie potentielle et sa dissipation. Or il n’est pas interdit de supposer que certains états sont pour notre animalcule plus « confortables » tandis que d’autres le sont moins : plus « confortables » quand le métabolisme de notre organite se trouve amélioré, « inconfortable » quand il se trouve à l’inverse dégradé.

[1] L’étoffe de l’espace-temps est bien cela : une collection infinie de centres où se jouent des espace-temps singuliers, barycentres de l’ensemble des influences externes et de la source interne. L’agrégat synthétique de tous ces barycentres donnent l’illusion d’un espace-temps externe universel, qui n’a pas en soi de réalité.

[2] « Théorie de l’espace » au sens où l’on dit « théorie de l’esprit », dans les deux cas avec abus, puisqu’il ne s’agit pas de théorie à proprement parler – procession logique de concepts rationnels et conscients plus ou moins conformes à l’expérience – mais de théorie implicite et inconsciente par quoi se forment les perceptions, concepts, affects et jugements

Translucence

Notre cellule flotte dans l’océan. Au-dessus d’elle tournoie la voûte céleste, s’entrechoquent les galaxies, explosent les supernovae. Des branes cinglent l’univers de part en part en quelques battements, tandis qu’à des niveaux plus fins l’agitation brownienne triture infatigable la soupe de particules bouillonnant et grumèlant depuis le « vide » quantique, instable et gorgé d’énergie. Voilà ce qu’est, pour notre morula, l’univers. Voilà ce qu’il est pour nous aussi, même si de sa réalité profonde nous n’entrevoyons que ce qui est d’emblée utile à notre pérennité phénoménale.

Notre morula ne peut être transparente. Elle est au moins diaphane. Car nécessairement, à quelque niveau, elle transforme la portion d’univers qui l’accueille. Un corps imaginaire, totalement transparent à tous les rayonnements, se laisserait traverser sans altérer le champ incident. Un corps battant à l’unisson de tous les champs vibratoires, n’interagissant aucunement avec son environnement, ne pourrait du fait même de sa parfaite consonance avec ce qui n’est pas lui, développer une quelconque instance de relation avec un extérieur envers lequel il n’entretient aucune différence de potentiel, aucune arythmie, aucune syncope, aucun glissement, aucune solution de continuité. De fait aucune existence, aucune perception ne sont envisageables sans une différence d’avec le milieu, même la plus infime.

Plongé dans un champ vibrant, un corps réagit en adoptant un mode vibratoire particulier, synthèse dynamique du champ incident et des caractéristiques singulières de l’objet. En retour il modifie le champ incident à la manière dont, dans les jardins Zen les ondes de gravier heurtent et contournent les rochers en en soulignant les contours, ou bien encore à la façon dont la pluie solaire aux abords de la terre toronne au sein de la ceinture de Van Allen.

Le décalage entre mode vibratoire propre de l’organite – sa fréquence propre de résonnance – et la mer vibratoire qui l’englobe, fournit la condition de possibilité du développement d’un organe du sens. Cet écart, aussi ténu soit-il, constitue la racine du sens, la condition de possibilité de la construction d’un soi et d’un hors-soi primitifs. La discontinuité du milieu manifeste et délimite la singularité, discontinuité qui est la condition de possibilité de l’émergence d’un organe de relation au monde, d’un organe des sens.

Parler de vibration, c’est interdire l’arrêt. Il n’y a pas de vibration statique, même si localement deux ondes en opposition de phase créent une immobilité virtuelle. Entre l’organite et son environnement circule sans cesse une théorie d’états miroir, par lesquels l’organite ajuste son mode vibratoire aux influences incidentes dans des figures dont le camaïeu complexe – les Moires des vieux Grecs – reflète la structure et les relations entre en-soi et hors-soi. De sorte qu’organite et environnement, en soi et hors soi, intègrent tous deux à chaque instant tous les états de l’univers[1]. Ainsi peut-on dire de la même manière, avec certes quelque approximation, que le mouvement d’une molécule de l’océan reflète et intègre l’ensemble des mouvements de la masse océanique.

Outre un corps, notre organite comporte une limite, une frontière, en deçà de quoi finit l’en-soi, au-delà de quoi commence l’hors-soi. Il n’est pas même nécessaire que cette limite soit matérialisée par une membrane, une enveloppe. Elle peut n’être qu’une solution de continuité en deçà et au-delà de quoi diffèrent nature physique (densité, d’élasticité, comportement dynamique, etc.) ou chimique (salinité, acidité…)

Cette enveloppe, remarquons-le est bidimensionnelle, quand le vitellus est tridimensionnel. Ainsi le régime vibratoire de la limite diffère-t-il nécessairement de celui de la masse de l’organite. Aux modes vibratoires tridimensionnels rétroagis de l’en-soi et de l’hors-soi se superpose le mode vibratoire bidimensionnel de l’enveloppe. De sorte que le sens du « dedans » et du « dehors » émerge du comportement original de la limite. L’embryologie le confirme, qui observe une origine commune au système nerveux (encéphale, moelle épinière, plexus, nerfs) et à la peau, conçue comme un prolongement périphérique du cerveau. Cette peau-limite recèle en puissance les éléments d’une théorie[2] de l’espace, sens dont, par hypothèse, notre organite n’était pas au départ doué.

Vibrer emporte encore une conséquence importante. Vibrer interdit le repos. Le corps de notre organite, incessamment soumis à une myriade d’influences périodiques, n’est jamais quiet.

Ainsi dans le cas d’une onde acoustique, alternance de pression et de relâchement, le corps de notre animalcule se voit alternativement comprimé puis étiré. En sorte que l’état énergétique de notre organite n’est jamais « consécutivement » semblable. Pour le ciron, cela n’est pas sans conséquence : il lui faut réguler continuellement à la fois l’accroissement d’énergie potentielle et sa dissipation. Or il n’est pas interdit de supposer que certains états sont pour notre animalcule plus « confortables » tandis que d’autres le sont moins : plus « confortables » quand le métabolisme de notre organite se trouve amélioré, « inconfortable » quand il se trouve à l’inverse dégradé.

[1] L’étoffe de l’espace-temps est bien cela : une collection infinie de centres où se jouent des espace-temps singuliers, barycentres de l’ensemble des influences externes et de la source interne. L’agrégat synthétique de tous ces barycentres donnent l’illusion d’un espace-temps externe universel, qui n’a pas en soi de réalité.

[2] « Théorie de l’espace » au sens où l’on dit « théorie de l’esprit », dans les deux cas avec abus, puisqu’il ne s’agit pas de théorie à proprement parler – procession logique de concepts rationnels et conscients plus ou moins conformes à l’expérience – mais de théorie implicite et inconsciente par quoi se forment les perceptions, concepts, affects et jugements

Les racines du temps

Ainsi, la vibration, en ce qu’elle est pour notre protozoaire alternance d’états internes distincts, ouvre la possibilité d’une distinction dynamique dans la succession des états, et introduit la possibilité de la construction de ce qui, à des degrés de complexité supérieurs, deviendra la durée. La discrimination minimale entre deux niveaux énergétiques « perçus » affectant notre organite doit être considérée comme durée-racine (la durée spécieuse des philosophes, en ce sens qu’elle n’est qu’apparente et non pas intrinsèque). Là encore cette durée racine renvoie probablement au nombre de Planck.

Supposer la variabilité dynamique à l’origine de la durée ne revient-il pas, toutefois, à reconnaître tout simplement qu’elle est déjà présente dans l’onde incidente affectant notre protozoaire ?

Mais que pourrait bien être la durée d’un son que personne n’entend, pas même un organite ? Pour Angelus Sibelius, la rose est belle sans raison pour elle-même. Pour Ronsard, elle est le moyen de tenter d’obtenir les faveurs de Cassandre et transmettre ses gènes. Mais sans Ronsard ni Sibelius, la rose n’a pas même de nom, voire pas même d’existence, historique au moins. Le tsunami comme la vague ne déferlent qu’en tant qu’ils rencontrent un obstacle. Parler de direction de propagation d’une onde, c’est implicitement faire référence à un observateur regardant passer le train d’onde. Ce n’est qu’en référence à cet observateur qu’une direction au train d’onde peut se reconnaître, tout comme d’ailleurs son origine

Ainsi en va-t-il de tout système vibratoire, big-bang compris, qui ne serait ni big ni bang sans homo pour lui donner un nom. On peut, fort classiquement depuis Einstein, comparer la situation à un train filant sur ses rails. Soit on en est le passager et il n’y alors pas de mouvement, hors accélérations et décélérations, pas de durée. Soit nous sommes les vaches au bord de la voie, et c’est à grande vitesse que nous voyons filer le bolide.

Ce n’est que par rapport à un récepteur extérieur doué d’un en-soi, alternativement comprimé puis déprimé, que l’onde incidente acquiert pour lui un sens, une flèche et à vrai dire une durée.

Un tel système train/vache nous est familier si l’on considère qu’on peut en remplacer les termes, l’un par le photon, l’autre par nous même, c’est à dire ce système percevant constitué de l’ensemble (rétine-encéphale)/(personne). Tout comme le tsunami ne devient vague scélérate qu’en percutant la rive tandis qu’au vaisseau de haute mer elle n’est qu’un souple bombement, il importe de remarquer que le photon ne délivre son message venu prétendument d’époques lointaines que lorsqu’il percute hic et nunc un obstacle, une rétine par exemple.

Car lorsqu’il glisse dans le vide à une vitesse proche de la vitesse limite C, il le fait, nous dit la théorie de la relativité, dans un espace temps qui lui est propre et d’où la durée est quasi abolie. Il ne transporte lors rien qui ressemble à une information « historique » qui compterait le temps à la façon d’une horloge. Ce photon, qui n’emporte avec lui aucune durée intrinsèque, sinon la durée totale indéterminée, est pourtant le vecteur qui en touchant notre rétine apporte à notre encéphale, puis notre entendement, enfin notre conscience l’information « du temps qui passe ». C’est cette percussion, ce contact, cette interaction, qui construisent les catégories réactives de l’espace et de la durée. C’est ce photon et la cohorte de ses pareils qui dans l’interception, et dans l’interception seulement, dessinent l’image spécieuse d’une explosion initiale. Mais s’il arrive que ce photon ne rencontre aucun obstacle, alors il erre infiniment dans l’instant [1]. Combien sont-ils de cette espèce ?

[1] Le neutrino, qui interagit très peu avec la matière et traverse de part en part le globe comme on se joue est d’ailleurs du point de vue de l’instantanéité éternelle un bien meilleur candidat.

Lire la suite : ouïr et durerLe sprint de la tortue

L’interaction fondamentale entre photon et récepteur est hors durée, instantanée dans le sens où la durée est pour l’interaction une dimension sans pertinence, pour cette raison que l’interaction même est générative de la durée. La théorie de l’information indique qu’il ne saurait exister transfert d’information sans quelque échange d’énergie, de moment, de matière… Cet échange génésique, par la nécessité fondamentale que nous venons d’indiquer, est achronique. Il ne devient durée que dans les conséquences de l’interaction. Or si l’on veut s’arrêter à l’évidence – cette dimension à la fois symplectique et terriblement ardue à décrire tant elle est limpide, lisse et dépourvue de prises où accrocher l’entendement – c’est bien en totalité dans l’instant présent que s’expriment devant le miroir de mon être l’ensemble des phénomènes, même si leur description, dont le prototype est la représentation intérieure s’inscrit nécessairement dans la durée qu’elle génère. Le présent instantané est bien l’instance ressentie la plus directement par chaque être conscient. La durée n’est que seconde à cette évidence.

En sorte qu’il faut reconnaître que le passé n’est pas antérieur au présent. Non : le passé repose sur l’instant comme une pyramide retournée sur son pyramidion. De manière significative, certaines populations méso-américaines considèrent que le passé est devant – puisqu’on le voit et en connaît les vicissitudes – tandis que le futur, opaque, aveugle et inconnu, se situe lui derrière.

La durée est une représentation fortement ultérieure, fortement construite, fortement synthétique, fortement charpentée de chaînes de conséquences et consécutions d’images. Ainsi au témoignage des techniques d’exploration in vivo de la dynamique cognitive, la durée des évènements psychologiques élémentaires est de l’ordre de l’atto-seconde (10-18 seconde). Le temps de prise de conscience bat lui sur le tempo du dixième de seconde. Pour rendre ceci plus parlant, disons que si l’on dilatait l’atto-seconde pour la rendre aussi « longue » qu’une seconde, la durée séparant l’interaction initiale photon/rétine de la vision consciente, cette durée s’étalerait sur quelque 300 milliards d’années. Ainsi quand nous prenons conscience d’avoir perçu, cette perception est déjà fort ancienne, vieille d’une scansion ayant battu, agrégé, composé, déployé des trillards de milliards d’évènements élémentaires.

La sensation, le percept, la représentation, le concept contiennent dès lors une information temporelle que l’événement élémentaire – le photon au point d’impact – immobile en soi dans sa glissade infiniment célère, ne contient pas. Le photon parcourt immobile l’univers tandis que la durée se génère dans l’interaction avec un corps tiers, comme la vague déferlant sur l’obstacle.

La durée est une représentation fortement ultérieure, fortement construite, fortement synthétique, seconde seulement à l’émergence phénoménale, non pas sa racine, non pas l’éther dans lequel baigneraient les évènements. Il réside donc dans le temps une forme de tautologie circulaire. Le langage, ou les systèmes de signe, code ou mathématique, en sont de part en part englués, de sorte que s’extraire de cette tourbe signant la frontière entre physique et métaphysique est une gageure que seule l’émotion artistique, et singulièrement musicale, constitue une gageure. On effleure ici cette notion fort subtile, que le langage propositionnel (articulé, théorématique), à la différence de l’évocation poétique et singulièrement musicale, capte si mal: flux et mouvement ne se recoupent pas. L’onde se propage sans déplacement de matière. Le flux se soutient sans mouvement, hors de toute durée. Voilà pourquoi Alice doit courir pour rester sur place. Voilà pourquoi à l’issue d’une chute vertigineuse elle poursuit sans impact sa course horizontale.

Jeté de dés

Revenons à notre protozoaire plongé dans sa soupe vibratoire. Nous l’avons doté – ou plutôt cette dotation s’est dotée elle-même – de caractéristiques remarquables : en soi/hors soi, embryon d’espace, de durée, de sens. Deux états s’y singularisent. Dans l’un notre organisme vibre en harmonie avec son environnement : sa fréquence propre est un multiple du champ incident. Dans l’autre, à l’inverse, l’organite vibre en décalage ou en opposition de phase avec l’extérieur.

Harmonie ou opposition de phase, on l’a dit, ne sont pas sans conséquences sur la dynamique interne de notre vibrion, son métabolisme[1]. Le régime harmonique peut-être comparé à quelque massage limitant les tensions internes et favorisant l’apparition d’états stables, tandis que la dissonance provoquerait strictions, régimes turbulents, dissipations énergétiques accrues, ruptures des liaisons mécaniques ou chimiques. L’animal harcelé de trop de perturbations extérieures disparaîtra. Le plus favorisé croîtra et multipliera.

Quelques éons plus tard, à cette discrimination toute subie et passive dont la conséquence est la survie ou la disparition, succède la capacité à distinguer l’harmonie de la dissonance, c’est à dire à se déplacer afin de choisir l’environnement le plus favorable. Quoi qu’il en soit, qu’elle se manifeste activement ou passivement, voilà notre animalcule doté d’une capacité de discrimination (dont l’une des composantes est spatiale) bien que cette capacité ne renvoie au fond qu’à la bifurcation initiale productrice de la singularité, à la première interaction, quelque chose surgissant de l’amorphe, s’extrayant du « vide », manifestant quelque jeté de dés. L’événement s’est produit et finira un jour, à force de reproduction, composition, multiplications, réplications, éploiements, par produire des humains outrecuidants qui auront tout oublié de leur origine de hasard et se prétendront intelligents, conscients et libres. Mais n’anticipons pas.

Tout modeste et primitif qu’il soit, voici notre organite doté de la capacité logique, active ou passive, à distinguer deux états, l’un favorable, l’autre néfaste. Il se comporte comme une porte logique : harmonique = 1 ; turbulent = 0. S’il est une cellule souche, l’un de ses possibles descendants sera peut-être un neurone. Assemblés en un cerveau, ils incrémenteront cette capacité élémentaire à la puissance des 100 milliards que le cerveau en comporte, chacun doté de 10 000 axones se terminant chacun par une synapse, dont le fonctionnement est lui-même d’une extrême complexité [2], selon la perspective abyssale d’un aster ou chaque élément d’une série infinie est lui-même une série infinie, à l’instar des paysages vertigineux que peignent Mandelbrot ou Cantor ou. On peut ainsi estimer avec ce dernier que cerveau et univers ont du point de vue de la complexité une puissance égale. Et l’on peut dire ainsi que l’un reflète l’autre et le contient, et réciproquement, à l’instar de ces géométries de Von Neumann où en quelque partie qu’on divise et divise encore et encore un espace, il reste identique à lui-même.

Quoi qu’il en soit, par le fait qu’il survit là où l’environnement lui est favorable et disparaît ailleurs, notre organite porte-logique commence à compter : favorable l’unisson, favorable l’octave, profitable l’entier, tonique l’irrationnel, défavorable le décalage de phase, nuisible la dissonance, toxique la cacophonie, synonyme de désordre biologique. Les série harmoniques biotiques, dont les exemples sont foison, expliqueraient-elles pourquoi la musique nous procure plaisir voire extase [3]?

Pour notre organite, l’une des solutions de survie possible, lorsqu’un environnement jusqu’alors favorable devient toxique, s’assèche ou s’appauvrit en nutriment, est de déménager ses pénates. Là encore, il ne s’agit pas de volition, mais simplement de conjonctions de circonstances, à la croisée des modifications internes et externes, dont le résultat stupéfiant peut paraître résulter d’une intention par la seule raison de la médiocrité de notre entendement et de l’extrême brièveté de son empan.

Déménager : car soit en effet l’animalcule baigne passivement dans un flux – flux nécessairement afin que se renouvèlent sans cesse l’apport en nutriments sans quoi l’environnement périphérique se tarirait rapidement – soit ce flux est acquis. « Acquis » en ce sens que le protozoaire, la grappe biologique, l’organisme, se sont organisés pour susciter un flux les traversant. L’amibe se forme en tube suscitant un courant et donc un gradient alimentaire. Cette cheminée d’un coup brise la symétrie sphérique de l’être unicellulaire dont toute l’enveloppe concourt à des échange radiaux, sans que se distingue guère d’autres espaces qu’intérieur et extérieur, pour basculer vers une symétrie où s’affirme nettement une bouche et un excrétoire, un avant – capter , aspirer, avaler , susciter le flux – et un arrière – excréter, éliminer, se débarrasser des scories du processus. Dès lors, ce flux orienté distingue une bouche et un rectum, un devant et un derrière, un avant et un après. Dès lors l’espace se crée et s’oriente dans une indissociabilité d’avec la durée que retrouve la célèbre formule limite d’Einstein affirmant qu’E=mC2 . C2 et non pas (d/t)2, d et t étant les deux faces d’une même et unique réalité[4].

[1] « Métabolisme » qui peut, nous l’avons dit, se résumer à une différence de densité, de chiralité…

[2] Voir notre texte : « Assis au bord d’une synapse »

[3] Au moment où j’écrivis ces lignes j’ignorais les travaux, très conjecturaux mais éclairants, de Joël Sternheimer sur les protéodies.

[4] « d » étant l’espace et « t » la durée, ou plus exactement leur mesure dans une métrique donnée nécessairement ex_post, arbitraire et subjective, fût-elle assise sur le battement du césium.

Sarvam dukham

Poursuivons l’étude métabolique de notre vésicule. Remarquons qu’elle ne peut se comporter que comme un accumulateur d’énergie. Si en effet, elle dissipait l’intégralité de l’énergie reçue, l’animalcule n’en serait plus un, car rien ne le distinguerait plus alors du milieu ambiant.

Le simple fait de constituer un globule, amas, vessie, d’une nature physique différente de l’hors soi, quelque ténue soit la différence, implique un glissement du rayonnement incident vers des fréquences supérieures, plus énergétiques. Cet amas, ce globule, cette vessie agissent comme des lentilles optiques ou des capacités électriques. Le phénomène s’amplifie encore dès que l’animalcule se dote d’une membrane-limite agissant comme résonateur autonome.

La vie, de fait, implique une distinction en terme de niveau énergétique entre l’inerte englobant et le soi vivant. Il s’agit là à la fois d’une condition d’existence et d’une contrainte.

– Condition d’existence, en ce sens que l’organisme vivant présente nécessairement des caractéristiques le distinguant nettement, en terme de température, structure, composition chimique, de son environnement, distance sans quoi il ne se différencierait pas du fond de l’univers.

– Contrainte, en ce que cette altérité se manifeste au sein de l’organite par des frictions mécaniques – des turbulences par exemple – ou encore une température interne supérieure à celle de l’environnement, température dont on sait qu’elle traduit une agitation brownienne accrue et donc une stabilité chimique détériorée.

Voilà pourquoi biologistes et thermodynamiciens, Ilya Prigogine en tout premier lieu[1] considèrent que la vie est un phénomène loin de l’équilibre. Est souligné ainsi le saut séparant l’inerte de la vie. Celle-ci maintient avec le milieu des échanges intenses, celui-là – un caillou par exemple – n’en ayant que de fort limités. Ceci explique notamment la stabilité des pigments minéraux, la beauté des couleurs fraîches et vives de la grotte Chauvet ou celle de Lascaux plusieurs de dizaines de milliers d’années après qu’on les a peintes.

L’impératif d’écart à l’équilibre du vivant et la topologie de l’espace-temps entretiennent des rapports profonds. En effet, espace et temps, avant, après, maintenant, devant, derrière, bouche, anus, consommation, consummation, être, ne pas être, cause, conséquence, sont en connexion profonde avec l’écart néguentropique que doit maintenir le vivant qui ne se soutient que dans le flux.

A la différence de l’espèce minérale, le vivant ne se maintient tel que parce que subsiste avec son environnement un gradient énergétique, un potentiel garantissant la continuité du flux d’énergie ou de nutriments. Le vivant est consommateur d’énergie qu’il transforme en ordre, dans une stricte équivalence entre énergie et information.

Remarquons que cet ordre – polarité de l’animal globule, devant/derrière – avant/après de l’amibe tube – s’acquiert par la consommation et la consumation d’un flux sous-jacent en lui-même non caractérisable.

Cette contrainte à consommer pour se maintenir, cette contrainte à susciter un flux constant est le propre de la vie. Les mythes évoquent ces relations très profondes : c’est ainsi que le corps du Christ est mystiquement consommé durant l’eucharistie.

Sans le flux le vivant ne peut se maintenir. Néguentropie et second principe de la thermodynamique – toute structure, montagne ou homme, évolue vers la destruction de l’ordre qui la caractérise – sont liés. Si bien que cette consumation qu’est la vie se fait au prix d’un flux impérieux de larges quantités d’énergie. Tout l’effort de la vie est de maintenir toujours, le plus stable possible, le flux optimum nécessaire à stabilité dynamique. Bien manger, bien boire sans grand souci du lendemain, voilà l’idéal du vivant. Mais il en va rarement ainsi. Il faut aller chercher le flux, il faut arracher à la terre sa propre subsistance, il faut éviter d’être soi-même ce qui soutiendra le flux vital du prédateur. La sécheresse, la faim sont associé dès le stade de la bactérie à l’effort de vivre. Voilà comment en termes thermodynamiques et néguentropiques s’interprète le premier jugement bouddhiste sarvam dukham : tout est douleur. Par le fait de vivre loin de l’équilibre, la bactérie, l’escargot, le chevreuil, l’homme souffrent. Le travail, de la femme qui donne la vie, celui nécessaire à l’acquisition de la nourriture renvoient en écho à l’effort néguentropique, à la douloureuse nécessité du gradient énergétique, au feu lent qui à la fois consume l’être et le maintient en vie. Voilà comment s’intuitionnent directement, pour chacun, les grands mystères de l’univers, dont les lois et les nécessités ne souffrent pas d’exception : conservation de l’énergie, du mouvement, du moment, dégradation, recréation, entropie/néguentropie, douleur, travail[2].

[1] Ilya Prigogine qui écrivit, en collaboration avec son étudiante Isabelle Stenghers, la Nouvelle Alliance, ouvrage touchant à certains des sujets abordés ici. I. Stenghers poussa trop loin pourtant l’intrication nature/culture finissant par abolir la tension entre ces deux pôles pour caresser des idées plus proches du néo obscurantisme « woke », du tarot de Marseille et de la sorcellerie, que de la science.

[2] D’où la nécessité de rendre le travail le moins pénible possible, d’en réduire l’astreinte autant que possible, de la dégager de la brutalité animale et archaïque de l’exploitation

Néguentropie

La vie comme phénomène loin de l’équilibre car en effet les niveaux énergétiques qu’atteignent les organismes vivants se traduisent par une agitation brownienne accrue entraînant une dégradation accélérée des structures du vivant. Ainsi la perdurance de la structure caractéristique du vivant implique paradoxalement que ce vivant se place d’abord dans un état accroissant les menaces de dégradation de son intégrité. Tel est le prix de la création d’ordre. Tel est le prix de la violation apparente du second principe de la thermodynamique – toute structure évolue vers la dégradation de l’ordre qui la caractérise – que cette structure soit montagne, qui finira par s’ébouler, ou organisme vivant voué à la mort et à la décomposition humique.

La vie pour se maintenir doit donc à la fois perpétuellement échanger avec son environnement pour acquérir et de l’énergie et les éléments qu’elle ne peut synthétiser elle-même, tout en dissipant l’énergie excédentaire et excréter les métabolites de dégradation. Ainsi la singularité biologique se trouve tendue entre des exigences antagonistes : minimiser son énergie interne tout en la maintenant à un niveau suffisant pour perdurer en tant que singularité. Entre ces antagonismes pratiques, véritables apories tant physiques que métaphysiques, la vie établit divers compromis dont il est illusoire de supposer qu’ils sont toujours optimaux. Y a-t-il une différence minimale en deçà de quoi le vivant ne peut apparaître ou se soutenir ? Une fois encore vers, le seuil de Planck, qui traduit à la fois une notion temporelle – seuil sur lequel bute la théorie récessive du big-bang – et également une quantité d’espace et d’information, semble fournir une indication pertinente. Ainsi ce quantum, vu sous l’angle de l’énergie, est la quantité d’énergie minimale nécessaire pour que quelque chose se produise, pour qu’un un événement en soit un, pour qu’une information émerge, pour qu’il existe quelque chose plutôt que rien.

L’organite, conséquence de sa singularité physique et énergétique, ne perçoit pas directement l’univers, mais seulement sa transposition égotique. Soumis à un rayonnement, un champ, une vibration, il résonne en réponse, mais sur un mode ou selon des fréquences. Jamais la chose en soi n’est directement saisie, mais toujours interprétée. L’idée d’une « chose en soi » n’a ainsi de valeur que purement négative: quelque chose résiste, s’impose, sans que jamais cette « chose », cet objet puisse être caractérisée autrement que négativement. Il n’y a pas de physique, comme objet distinct, séparé, connaissable, ce que manifeste avec éclat, en français, le double genre du mot physique, renvoyant tantôt à la chose en soi – LA physique -, tantôt à l’existence sensible vécue de l’intérieur – LE physique. Par quelque contorsion intellectuelle qu’on aborde la question, on ne peut qu’admettre que jamais ne nous sera accessible que le pan physique sui generis, centrifuge de l’univers : la physique ne s’interprète qu’au travers du physique. Les conséquences scientifiques, culturelles, politiques, sociales, pratiques d’un tel constat sont immenses.

Quid du qu’ouïs-je ?

Notre appareil sensoriel manifeste avec éclat l’hétérogénéité entre les deux genres de la physique. Ainsi, bien que les fréquences lumineuses soient distribuées au long d’un continuum de fréquences, l’impression colorée nous apparaît pour sa part composée de trois couleurs dites primaires, qui n’ont en réalité pas de contrepartie dans LA physique, même si dans LE physique, elles s’incorporent dans trois types de cellules, chacune sensible a l’une des section du continuum (rouge, vert, bleu chez l’humain). La perception s’organise autour de trois pôles en discrétisant arbitrairement le phénomène externe intrinsèquement continu.

Cette discrétisation de l’amorphe, cette partition arbitraire du continu, autrement dit la création de formes, renvoie probablement tant à la nécessité qu’à l’avantage adaptatif. Nécessité de reconnaître le poison – significativement les animaux toxiques se parent de couleurs balise, tel le noir strié de jaune – ou bien au contraire le comestible. Il y eut avantage à distinguer un fruit rouge, mûr, digeste, au sein de la mer verte du feuillage, avantage à distinguer au sein du continuum certaines oppositions pertinentes.

Les fruits mûrs ne furent pas d’abord rouges. Ils le devinrent par un processus de sélection évolutif par lequel l’entendement leur conféra cette propriété – être rouge – car elle était pour lui avantageuse. Au surplus, cette association dans l’œil du consommateur – couleur, maturité, nutritivité – a assuré une dispersion relativement plus efficace des graines de fruits murs rouges, de telle sorte que dès qu’ils furent identifiés et reconnus comme profitables au cueilleur –qui ingère et brûle à son profit l’énergie potentielle y contenue [1]– ce dernier assura leur dispersion différentielle au détriment d’autres formes dont il ne tirait pas tant d’avantages.

Pour la vessie gélatineuse qu’est notre ciron, les sons et vibrations qui le baignent déterminent des régimes vibratoires, dont certains lui sont favorables, d’autres défavorables. Ainsi émerge la possibilité d’une discrimination endogène des divers états, selon qu’ils soutiennent plus ou moins bien l’activité biologique. Cette faculté, répétons-le, n’est en fait que la surdétermination de la discrimination de l’impératif néguentropique essentiel, en deçà de quoi la singularité se confondrait avec l’univers englobant.

Se distinguer comme quelque chose sur le fond de l’univers, traverser des états plus ou moins favorables sont des conséquences de la première rupture de symétrie, de la première bifurcation, du premier événement, par quoi quelque chose est plutôt que rien. Cette première conséquence s’identifie à la durée intrinsèque : elle est la différence minimale au-delà de quoi quelque chose survient, en deçà de quoi toute discrimination perd sens. Elle détermine la possibilité d’autres conséquences, d’autres événements.

Cette première conséquence ne peut avoir de flèche, de même qu’un espace ne comportant qu’un point singulier ne fournit aucune structure susceptible de soutenir un vecteur orienté. La durée n’acquiert une flèche que composée avec les évènements ultérieurs, condition de possibilité d’apparitions de formes, structures, sens. Il s’agit d’une construction auto-générative se déployant dans un espace auto-construit qui se déploie en acquérant des propriétés que nous appelons espace-temps. Cet espace n’a pas de point d’insertion, pas d’origine : il surgit d’un lieu aveugle qui à jamais restera hors de portée de la connaissance, car il est la condition de possibilité de toute connaissance.

Dès posées donc, ces premières et secondes conséquences déchaînent en une explosion auto-générative analogue à l’explosion mathématique[2]. Cette mécanique combinatoire est d’emblée entièrement contenue dans un nombre très réduit de conditions structurantes, à la manière dont les suites mathématiques, telle la totalité des nombres entiers et leurs stupéfiantes propriétés, se construisent grâce à trois instructions seulement : point de départ, empan (ou raison), premier terme. On peut conjecturer que nombres irrationnels, nombres univers, nombres premiers et quelques autres classes de nombre (les Zétas notamment) constituent la manifestation phénoménale de ces racines génératives.

Soulignons à nouveau que le passage du rien au quelque chose ne peut qu’être absolument anhistorique, instantané, main-tenant. Il ne peut s’agir d’un récit plongeant de longs bras vers le passé, une sorte de mythe des origines, telle la fable du big-bang. Car le récit du big-bang ne peut se soutenir qu’en présupposant le temps, quand le big-bang est sensé être l’origine de la durée. Sur cette circularité vicieuse, par quoi la conséquence explique la cause, achoppe le dogme scientifique, singulièrement l’incompatibilité entre quantique et relativité, sans plus ni moins de génie que ces traditions nombreuses où il faut l’intervention de quelque divinité ou génie créant le monde depuis l’abri d’une extra-temporalité surnaturelle.

Pour ce qui concerne les échelles fines et primordiales où nous plaçons notre protozoaire expérimental, la durée est pour lui la comparaison entre deux états intérieurs, certains favorables, et fastes, d’autres inconfortables et néfastes. Une telle comparaison n’implique aucune volition, aucun choix. Il s’agit proprement d’une bifurcation passive par laquelle l’animalcule que le hasard a placé dans un lieu défavorable périt, tandis que survit son pareil, environnementalement mieux doté. Survivant, il prorogera la chaîne des conséquences dont il est l’actualisation. Ce hasard favorable inscrit alors l’événement qui le fonde dans la suite des conséquences, dans la suite des possibles futurs. De sorte que lorsqu’il se reproduit, il est déjà comme « anticipé » [3]. Dès lors, on peut parler d’histoire : elle est cette réduction en forme d’entonnoir par quoi le virtuel devient progressivement contingent. Le passé informe le futur à la manière dont l’ADN subsume l’historicité contingente des espèces et la reproduit.

Ainsi s’inscrivent dans le métabolisme de l’animalcule comme au sein des espèces des chaînes de causes et de conséquences immenses et complexes. Quelques ères de complexité plus « tard », des bibliothèques de cas/solutions sont en place : arcs-réflexe, affects, concepts, langues, cultures, qui toutes in fine représentent des solutions énergétiques avantageuses. Pour le sujet nourrissant ces formes au sein des arborescences biologiques qui font de lui un être, il s’agit là de TOUTE la réalité, puisque cette réalité fournit en même temps les cadres de sa propre représentation. Ce n’est pourtant que le feuillage couronnant l’arborescence des bifurcations historiques, dont – à certaines régularités près qu’on nomme lois – la plupart sont contingentes et résultent à chaque fois d’un jet de dé.

[1] Voir notre texte sur la consommation, l’ingestion et la dimension métaphysique du haricot par les populations du Mato Grosso, telles que décrites par Levi Strauss dans « Tristes Tropiques .»

[2] Le principe de « l’explosion numérique » est simple. J’écris ce que je dis : je dis « un », j’écris « un un » soit 11. Me voici avec « deux un » : « 21 ». Je lis « un deux un un ». J’écris « 1211 », etc. Après quelques incréments, l’algorithme forme une chaîne potentiellement infinie d’entiers où se reconnaissent des « suites atomiques » constantes, dont le nombre est comparable à celui des espèces chimiques, environ une centaine, et dont la composition permet de former n’importe quelle chaîne de l’explosion . Voir le GEB de Hofstadter.

[3] Bien que l’Histoire soit toute contenue dans l’instant, rien n’échappe à sa contingence. Pas plus les espèces animales que les représentations structurant leur activité psychique. Si une gigantesque météorite ne s’était abattu au large du Yucatan, peut-être les dinosaures auraient-ils survécu, éteignant dans l’œuf toute possibilité de développement des primates, et avec eux les belles idées que certains d’entre eux, les homo sapiens, conçoivent. Nos idées ainsi ont une histoire, tout aussi contingente, exiguë, corsetée que l’histoire des Empires qui aurait fait des Européens des Asiatique ou des Africains si la fortune des armes n’avait arrêté Gengis Khan ou les Maures.

Rahan et les cocherelles

Quelques ères de complexification « plus tard » nous retrouvons notre animalcule. Les vicissitudes historiques comme sa propre dynamique intrinsèque l’ont fait s’agréger à quelques dizaines de milliards d’autres de ses pareils, agrégation où chacun et tous ont trouvé quelque avantage adaptatif : il est peut-être aujourd’hui un ribosome, un globule rouge, un neurone ou quelque autre cellule confortablement lovée dans les profondeurs de la chair d’un sapiens, disons un chasseur-cueilleur paléolithique.

En l’occurrence, il est une cellule basilaire de l’oreille interne de ce chasseur. La cellule basilaire est dotée d’un fouet sensible à l’agitation affectant le liquide emplissant la cochlée, cette cavité en forme de colimaçon niché au sein de l’os temporal (le rocher). L’humeur qui l’emplit vibre sous l’effet d’un système d’osselets relié au tympan, tympan lui-même mu par les vibrations atmosphériques.

Ce chasseur, nous le surprenons en maraude parcourant à longues enjambées le jardin d’Eden. Dans sa marche, il croise des proies et des prédateurs ; il esquive de multiples risques et dangers : branches qui fouettent, pierres qui chutent, tigres à dents de sabre dont un feulement trahit la présence… Autant de sons, qui selon les mouvements et célérités respectifs du chasseur et de l’objet sonore subissent des glissements par effet Doppler, plus hauts ou plus graves selon que la source et le récepteur se rapprochent ou s’éloignent.

Rahan – c’est le nom de notre chasseur sinon son état-civil – est en quête d’une proie ailée des rémiges de laquelle il compte se composer une parure pour séduire demain, jour du solstice d’été[1], au rassemblement annuel de sa nation une belle Cassandre qu’il convoite. Justement un oiseau venant de droite griffe un pan d’azur encadré de verdure lançant en plein vol une trille. Présage favorable !

Chasseur habile, Rahan décoche sa flèche[2]. Or ce faisant, il met en œuvre, quasi instantanément de formidables capacités de calcul ! Ce qu’effectue dans ce geste le système cognitif de Rahan, sans qu’il en ait conscience, est une comparaison entre un actuel sonore et une bibliothèque de situations analogues, comparaison dont Rahan déduit la vitesse et la direction de sa proie pour ajuster l’angle, la direction et l’impulsion de son tir.

Ce que perçoit d’abord Rahan c’est bien un train d’ondes sonores dont la forme le renseigne sur la célérité et la direction de l’oiseau.

Comment entend notre chasseur ? Ce que son oreille perçoit n’est pas le monde, mais bien via l’oreille interne une maquette du monde, une construction ad novo utilisant le levier du train d’onde incident pour construire dans le milieu liquide de l’oreille un champ d’interférence mimant le monde.

Ouïr c’est apercevoir une figure d’interférence, un hologramme d’instant, qui mime le monde tout en étant le monde, car il ne peut se distinguer entre l’observateur et la mer des phénomènes aucune solution radicale de continuité. Notre chasseur, lui, compare cet hologramme d’instant, c’est à dire la forme du champ sonore perçu, aux chaînes et structures engrammées dans son esprit, collection d’impressions sensorielles, de réponses motrices, d’empreintes visuelles associées. Ces structures engrammées sont elles-mêmes des hologrammes, c’est à dire des nœuds et des ventres, des moirures, des damas, des figures dynamiques évoquées au niveau le plus fin, c’est à dire quantique. Elles ne sont pas passées, mais maintenues, dynamiques, vivantes. Un cerveau mort ne se souvient de rien. Cette bibliothèque de cas est une praxis déposée couche après couche, incrément par incrément, génération après génération par les diverses formes biotiques, de complexité croissante, qui ont précédé le chasseur et dont il hérite. Formes empilées, depuis les plus simples – notre animalcule – jusqu’aux plus sophistiquées – les ancêtres directs de Rahan. Ces solutions préparées d’avance, anticipées, sont la trace d’accidents historiques passés et représentent un formidable avantage adaptatif. Elles s’étendent des formes les plus rustiques – régularités circadiennes résultant du battement dialectique de molécules au sein de la cellule, arcs réflexes – jusqu’aux plus abstraites : art, musique, représentations, structures politiques, cultures.

Tourner la tête dans la bonne direction sous le bon azimut vers un oiseau filant en chantant paraît un geste simple qui pourtant résulte, nous l’avons dit, d’un calcul d’une extrême complexité. Rahan, ou plutôt son appareil cognitif, tant Rahan en tant que personne douée de volition a peu de prise sur le processus, compare à l’échelle quantique des figures d’interférences d’origine interne ou externe où s’isolent et se comparent séries et séries de séries par quoi notre chasseur construit une géométrie spatiale topolagisable permettant l’action. Le niveau fondamental est presque instantané (durée intrinsèque), mais le processus entier de perception/réaction s’inscrit lui dans une certaine durée, de l’ordre de quelques dixièmes de seconde[3].

[1] La Saint Jean

[2] Rahan vit au paléolithique supérieur. Il ne se servirait pas d’arc sinon.

[3] En précisant que toute durée est toujours spécieuse. C’est la durée spécieuse qui contient les plusieurs dixièmes de seconde, et tout le temps : pas l’inverse.

Groupes et nombres

Parler de durée, dès lors qu’elle n’est pas essentielle, pas spécieuse, renvoie implicitement à quelque forme de mémoire et aux lieux où se conserve cette mémoire. Nous avons vu que le simple balancement vibratoire entre harmonie et turbulence pouvait en soi construire une mémoire élémentaire, en ce sens que les champs incidents déterminent l’état interne de l’animal, dont tous ne sont pas favorables. La survie au long de chaînes de générations de notre animalcule manifeste en substance, dans le métabolisme même du protozoaire, cette sorte de mémoire vitale qui favorise les interactions viables et détruit les autres.

L’ADN peut-elle même être conçue comme l’engrammation, sous forme d’un code simple et économe, de chaînes énormes de causes et de conséquences reliant divers états énergétiques, chaînes qui sont constamment actualisées et réinterprétées. Toutefois, nous le notions à l’instant, l’ADN engramme des dimensions beaucoup plus abstraites que la simple activité métabolique de construction/réparation/gestion corporelle.

En effet l’ADN, le patrimoine génétique, reflète l’union d’individus de sexes différents au long de générations multiples. En ce sens, elle reflète également les règles de mariage, ou d’exclusion à l’union dont se sont dotées les cultures. Ces règles, et donc l’ADN qui en est partiellement le produit, renvoient à la totalité des comportements, attitudes et représentations humaines, patrimoniales et économiques, sociales, politiques, culturelles[1].

Toute la physique classique, depuis Platon et sous la puissante impulsion de Descartes, repose sur l’hypothèse qu’il existe, en dehors de toute perception, un monde indépendant et immuable, simple support neutre et anhistorique des phénomènes, des évènements, de la durée, de l’espace.

La relativité et la mécanique quantique ont remis en question la « neutralité » de l’espace et du temps, et posé la question du rapport entre la singularité percevant et l’hors-soi, du phénomène et de l’observateur. Toutefois l’obscurantisme scientiste moderne, butant sur les forces les plus obscures de la nature humaine, refuse de tirer les pleines conséquences, notamment morales et politiques, de l’indissociabilité de « la physique » et « du physique ». De la même manière la médecine a longtemps disséqué des cadavres sur la prémisse que les structures histologiques expliqueraient à elles seules l’homme et sa santé. L’apparition de l’observation « in vivo» érode chaque jour un peu plus la puissance heuristique de tels présupposés.

A l’inverse de ces conceptions occidentales fixistes, l’Orient voit en tout phénomène l’expression d’un flux sous-jacent. L’être n’est que l’apparence de l’action: les états ne sont que des transitions, des passages, les mesures arrêtées d’un flux. Il est possible ainsi que les méridiens de l’acupuncture chinoise ou encore les chakras hindo-bouddhistes ressortissent de systèmes dynamiques, à la fois physiologiquement essentiels, mais sans inscription biologiques tels que le scalpel en pourrait identifier.

Même les entiers naturels n’échappent pas à la temporalité. Le temps est le nombré, affirme Aristote. Car en effet, le nombre est un objet psychique puissamment synthétique et non pas a priori. Les Chinois ont coutume de dire : « Un cheval n’est pas un cheval.» Ils signifient par là que jamais deux haquenées ne sont parfaitement identiques. Pourtant, aucune pensée articulée, aucune reconnaissance du monde ne serait possible s’il ne devait être constitué que de myriades foisonnantes et chaotiques d’objets singuliers.. Ainsi le mot « cheval » est-il une classe d’équivalence où sont reconnues les caractéristiques constantes de l’objet « cheval » et gommées les variations individuelles. Les analogies sont étroites entre la théorie des groupes d’Evariste Gallois et le langage naturel. Peut-être certaines formes d’autismes sont-elles liées à l’impossibilité d’ordonner le monde phénoménal en séries

Le classement analogique par quoi l’esprit identifie des invariants au sein des phénomènes est une condition du dénombrement. Ainsi les nombres figent-ils la réalité changeante, protéiforme et instable au sein d’une perception synthétique reconnaissant la régularité au-delà de la variabilité. Le nombre fixe le flux : il contient déjà la durée, puisque cette durée représente les cohortes de discrimination et la synthèse nécessaires au dégagement d’une notion telle que le « un ». Au surplus et à l’instar du langage naturel, la combinatoire mathématique, tout comme la combinatoire grammaticale ont pour support implicite la durée : il faut un certain temps pour écrire une équation, un certain temps pour la lire. Pareillement, le discours, la lecture ou l’écriture sont des flux de signes qui imposent un substrat implicite que l’on nomme durée, condition de possibilité d’existence même de ce discours, sans qu’en rien il ne soit possible de conclure à la réalité ontologique, essentielle, de cette durée. Pur « util » dirait Heidegger[2].

[1] « Structures élémentaires de la parenté », Levi Strauss

[2] « Util » est le terme proposé par François Vezin comme traduction du terme « Zeug » employé par Heidegger dans Être et temps.

Vortex

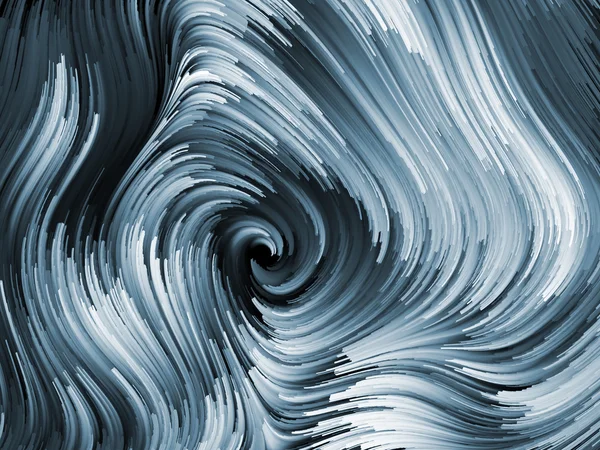

Dynamisme et stabilité, flux et forme, course statique d’Alice, autant de figures qui renvoient au vortex comme à l’hologramme dont les dessins, drapés et festons résultent de l’interaction dynamique de deux flux. Le vortex, sous une forme triviale, est le tourbillon, voire le maelström, qui fixe en une spirale convergente le courant d’un ru, d’un fleuve ou de l’océan.

Le vortex manifeste au présent une singularité dynamique stable. Il est à la fois phénomène déterministe et aléatoire, aléatoire dans le sens où les trajectoires individuelles des éléments qui le composent ne peuvent, fondamentalement, être déterminées.

Le vortex est la figure du stable dont le fond est le flux. Il est le stable fondé sur le sable, sur la labilité intrinsèque des phénomènes. Vortex et hologramme sont des figures compatibles en ce sens que l’hologramme est bien la forme stable générée par la rencontre de deux flux de particules ou de photons. L’image même d’un tourbillon est un hologramme produit à la croisée de flux de photons provenant des diverses directions de l’atmosphère (en raison de son albédo), des particules de la masse liquide et enfin du corps de l’observateur, ces deux derniers également conçus comme flux d’énergie.

Le vortex comme figure dynamique permet la représentation du flux sans durée, de l’instant où se love l’éternité. Il permet de se figurer comment la durée spécieuse peut contenir l’espace et le temps. Il permet d’intuitionner ce qu’expérimente Alice qui tombe et se réceptionne sans mal dans ce pays où il faut courir pour rester sur place. Je prétends qu’à rebours de toutes nos croyances sur le temps, la chute immobile d’Alice constitue le fond de nos sensations de la durée.

Nous croyons sentir le contraire, parce que notre entendement nous y pousse : l’instance « entendement » ne peut faire entendre sa voix en nous qu’après que s’est déroulé dans les abysses de l’instant et du cerveau-univers un long et énorme travail d’interprétation et de synthèse. Mais l’entendement nous trompe quand il nous présente les résultats de son analyse comme claires et conscientes. L’imagerie cérébrale in vivo donne chaque jour de nouvelles preuves qu’une large partie de ce que nous croyons être une activité ou une décision conscientes se joue en fait derrière la scène avant la prise de conscience.

Ainsi, à titre d’exemple, le jugement d’une personne envers un visiteur variera selon que le cobaye aura été peu auparavant exposé à un signal subliminal (extrêmement rapide) présentant tantôt un visage souriant ou au contraire revêche du visiteur. Le cobaye croit apprécier le visiteur en toute liberté : mais statistiquement son jugement est corrélé au signal subliminal. La durée se construit dans cette arrière-cour cognitive comme résultat de la pression adaptative, à l’instar du rouge répondant à la nécessité d’identifier les fruits les plus nourrissants.

Le vortex permet de concevoir qu’il faille pédaler pour rester sur place. Le tourbillon dans le ruisseau est en dernière analyse le produit d’un flux d’énergie lié au couple soleil/terre : le premier pompe vapeur et souffle vents, la seconde, massive, tire par gravité l’eau vers la mer. Supprimez ces deux forces, ces deux agents moteurs, il n’y a plus de tourbillon. Supprimez le feu qui nous maintient à 37° C, il n’y a plus ni vie, ni science, ni conscience, ni philosophie, ni big bang. Car individus et espèces sont eux-mêmes des vortex complexes dont l’énergie provient du soleil, bien qu’indirectement via la photosynthèse réalisée par les végétaux ingérés par l’animal, ou par la prédation de proies ayant elles-mêmes consommé de la matière végétale.

Les états du ciron

Les Grecs significativement distinguent dynamisme et énergie. Dire de la vie qu’elle est un état loin de l’équilibre, qu’il lui faut prélever énergie et nutriment, qu’il lui faut excréter, c’est admettre nécessairement que la vie est flux, que tout le perçu est un flux. Il n’y a pas de connaissance statique. Prétendre que les lois physiques sont symétriques par renversement du temps (tX=-tX) est une proposition fausse. Car entre temps, le temps d’écrire cette équation, de la penser ou de la lire, le scripteur, le penseur ou le lecteur ont eux vieilli. La si fameuse et vertigineusement intéressante équation de Wittgenstein A=A est nécessairement fausse : plus exactement elle n’est pas une identité, pas tout à fait une identité, à l’ε près, cet irréductible epsilon partout rencontré, dont l’avatar en physique comme parmi les nombres, probablement se dissimule sous la constante de Planck.

La figure du flux rapprochée de celle la régularité évoque directement celle du vortex. A l’instar du tourbillon dans le ruisseau, le vortex est cette figure qui n’est stable qu’en tant que son fond est dynamique, en mouvement incessant, à la manière dont Alice doit courir pour rester sur place.

On visualise aisément ce qu’est un vortex ou un tourbillon. La si mal nommée théorie du chaos – le chaos ne saurait supporter quelque théorie que ce soit : tout au contraire la théorie expose les relations entre ordre et désordre – a puissamment élargi le concept. Un phénomène complexe où se reconnaissent de multiples trajectoires est susceptible de voir ces trajectoires s’organiser autour de nœuds stables, dits attracteurs étranges, à la manière dont les orbites individuelles des molécules d’eau s’enroulent en tourbillons relativement stables. Ces orbites peuvent-être celles d’objets célestes, ou bien encore décrire l’évolution des espèces vivantes, ou encore celle des colonies d’organismes individuels – bactéries, corail, humains – que l’on nomme sociétés et dont la dynamique dans ce dernier cas porte le nom d’histoire.

Bien que la trajectoire d’une molécule d’eau quelconque traversant le vortex soit fondamentalement indéterminable, la figure et le comportement globaux du vortex le sont[1]. On peut également identifier le vortex, l’attracteur étrange, à un oscillateur stochastique complexe, tel qu’on peut en programmer simplement sur un micro-ordinateur à l’aide d’un jeu d‘instruction très simple, tel qu’en crée le célèbre « jeu de la vie » de Conway qui d’incrément en incrément dessine des configurations stables alors que ne cessent de jouer en arrière plan la dynamique incrémentale. Une corde agitée rythmiquement montre tout autant des ventres mobiles et des nœuds immobiles. Mobilité incessante qui est la condition de la perdurance, tout comme le flux est le fond du stable, tout comme le courant est nécessaire au maintien du tourbillon, ou encore comme est indispensable l’ingestion/excrétion continue d’aliments et d’oxygène au maintien de la vie. L’espèce elle-même est un vortex dont le flux se maintient au long des générations par la naissance et la mort.

[1] Bien que les comportements individuels du bipède humain soient dans leur fourmillement largement imprédictibles, les pulsions qui animent collectivement leurs sociétés le sont, elles, beaucoup plus. On a beaucoup gaussé Ferenczi qui déclara avoir eu la vision d’une mer de feu et de sang peu avant la première guerre mondiale. Pourtant, une telle intuition visionnaire, ou prophétie, n’est-elle pas simplement l’intégration intuitive fulgurante par laquelle l’esprit individuel dépasse ses propres limites et touche au fond des ressorts de l’être collectif ? Les synchronies chères à Jung ne ressortent-elles pas, dans l’ordre symbolique comme physique, de tels comportements massifs ?

Loin de l’équilibre

Etudions désormais de plus près les propriétés d’un vortex tournoyant dans un ruisseau, sans nous interdire la généralisation à d’autres formes de systèmes dynamiques réguliers.

Un tel vortex présente plusieurs niveaux de chiralité. Il peut-être dextrogyre ou sénestrogyre. La force centrifuge y joue, mais également la force centripète, dès lors que notre vortex s’inscrit dans un champ de gravité. Combinées ces forces trient différentiellement, selon, leur taille et leur densité les éléments inscrits dans le flux, rapprochant ou au contraire éloignant telle ou telle espèce chimique ou variété biotique, favorisant ou au contraire entravant certaines réactions, certains agrégats.

Ainsi le vortex crée-il de l’ordre, concentre l’énergie dispersée du milieu et renforce – jusqu’à un certain point – sa propre stabilité. Stabilité qui en retour favorise l’émergence de structures de plus en plus complexes dans une boucle potentiellement infiniment rétroagie.